生ごみ処理機の仕組みを知りたい方へ。家庭で発生する生ごみの処理に困っていませんか?悪臭や害虫の発生を防ぎ、環境負荷を軽減するために、生ごみ処理機が注目されています。乾燥式、バイオ式、ハイブリッド式、ディスポーザーなど、さまざまな種類があり、それぞれの仕組みや特徴

を理解することが重要です。本記事では、生ごみ処理機の仕組みや選び方、メリット・デメリットを詳しく解説します。

この記事のポイント

- 生ごみ処理機の仕組みと種類の違いを理解できる

- それぞれの処理方式のメリット・デメリットを知ることができる

- 設置場所やランニングコストを考慮した選び方が分かる

- 効果的な使い方や注意点を学び、活用できる

もくじ

生ごみ処理機の仕組みと種類

- 生ごみ処理機とは

- 乾燥式生ごみ処理機の仕組み

- バイオ式生ごみ処理機の仕組み

- ハイブリッド式生ごみ処理機の仕組み

- コンポストの仕組み

- ディスポーザーの仕組み

- 生ごみ処理機の比較表

生ごみ処理機とは

生ごみ処理機は、家庭から出る生ごみを減らすために開発された家電製品です。微生物の力を利用して分解したり、熱で乾燥させたりすることで、生ごみの量を大幅に減少させるとともに、不快な臭いを抑える効果があります。これにより、ごみの処理がしやすくなり、環境負荷の軽減にもつながります。

生ごみ処理機が注目される理由

家庭から排出される可燃ごみの約半分は生ごみが占めており、年間の一般ごみのうち約3割以上が生ごみというデータもあります。生ごみは水分を多く含んでいるため、運搬や焼却、埋め立てにかかるコストが高く、処理が負担になりやすいのが現状です。さらに、生ごみの臭いやコバエの発生に悩む家庭も多く、特に夏場は衛生面の課題が顕著になります。

こうした背景から、家庭で手軽に生ごみを処理できる生ごみ処理機が注目を集めています。生ごみ処理機を活用することで、ごみ出しの回数を減らし、キッチンを清潔に保つことが可能になります。また、自治体によっては購入費用の助成金制度を設けている場合もあり、経済的な負担を軽減しながら導入しやすい環境が整いつつあります。

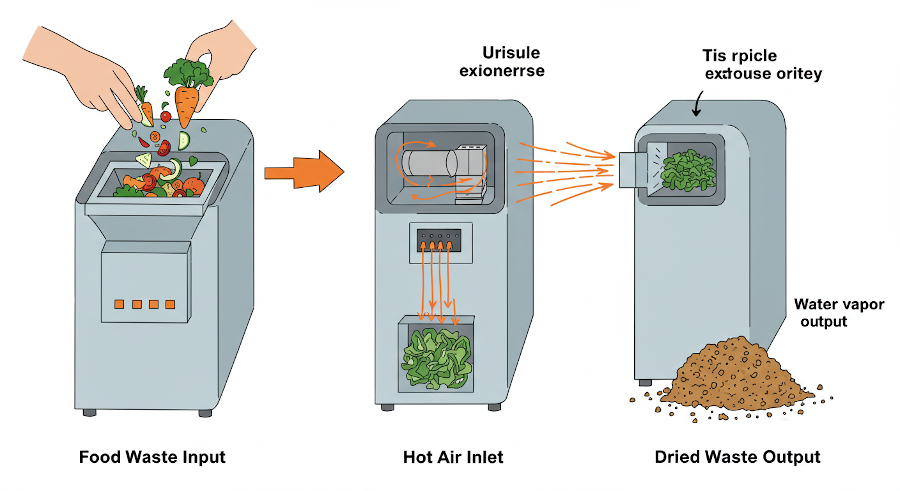

乾燥式生ごみ処理機の仕組み

乾燥式の生ごみ処理機は、高温の風を利用して生ごみの水分を蒸発させ、乾燥させる仕組みです。水分を飛ばすことで腐敗を抑え、ごみの量を大幅に減らすことができます。処理後の生ごみは軽量で臭いが少なくなり、ごみ出しの負担を軽減します。一般的に、生ごみの量は約1/5〜1/7にまで減るため、キッチンの衛生環境も向上します。

乾燥式生ごみ処理機のメリット

乾燥式の仕組みは、コンパクトで軽量な設計が特徴であり、キッチンにも設置しやすいという利点があります。他の方式と比較して本体価格が比較的安価で、導入のハードルが低いのも魅力です。また、水分を除去することで腐敗を防ぎ、悪臭や害虫の発生を抑えられるため、衛生的にごみを処理できます。

乾燥式生ごみ処理機のデメリット

乾燥の仕組みを採用しているため、ヒーターを使用することで電気代がやや高くなる傾向があります。1回の処理にかかる電気代は約30〜37円が目安です。また、処理時間は3〜8時間と比較的長く、すぐに生ごみを減らしたい場合には不向きな面もあります。さらに、機種によっては処理中に臭いが発生しやすいものもあり、使用後には容器を水洗いするなどのメンテナンスが必要になります。

乾燥式生ごみ処理機はこんな人におすすめ

初期費用を抑えながら、生ごみの減量や衛生管理をしたい人におすすめです。コンパクトで扱いやすく、キッチンに設置しやすいため、手軽に生ごみ処理機を導入したい家庭に適しています。

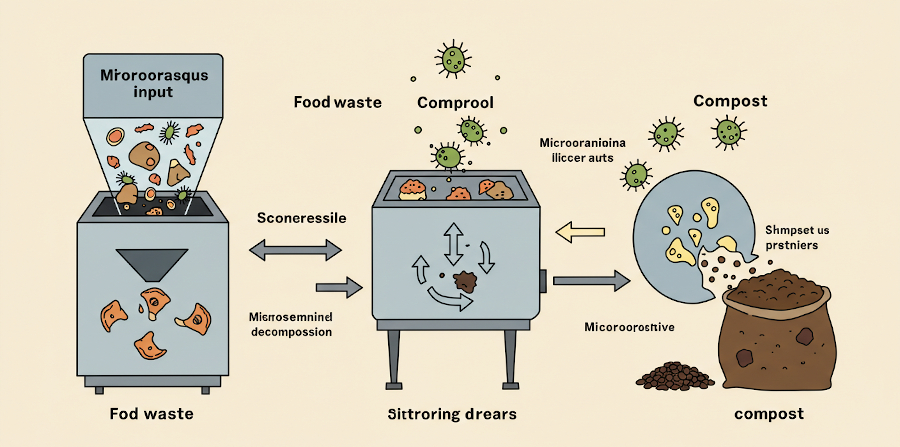

バイオ式生ごみ処理機の仕組み

バイオ式の生ごみ処理機は、微生物の力を活用して生ごみを分解する仕組みです。微生物が生ごみを水と二酸化炭素に分解するため、処理後にごみを取り出す必要がほとんどなく、手間を省くことができます。処理機内では攪拌棒が電力で自動回転し、微生物に酸素を送り込むことで分解を促進します。

バイオ式生ごみ処理機の特徴

微生物による分解を利用するため、電力消費が少なく、比較的ランニングコストを抑えられるのが特徴です。また、生ごみの分解後に堆肥を作ることができる点も大きなメリットですが、使用するためには二次発酵が必要となる場合があります。

バイオ式の仕組みでは、水分調整が重要なポイントです。水分が多すぎると通気性が悪くなり、酸素供給が滞ることで分解がうまく進みません。一方で、水分が少なすぎると微生物の活動が鈍くなり、分解が遅れる可能性があります。そのため、多くの機種には水分センサーが備わっており、最適な状態を保つ工夫がされています。また、定期的に木屑などのチップを投入することで、水分バランスを調整しながら処理を安定させる必要があります。

バイオ式生ごみ処理機のメリット

バイオ式の仕組みを活かすことで、生ごみを処理した後の残渣を肥料として活用できるため、家庭菜園やガーデニングに適しています。さらに、手動でかき混ぜるタイプであれば電気を使用しないため、電気代が一切かからず、脱臭機能付きのモデルでも他の方式に比べて電気代を抑えられる傾向があります。加えて、運転音が静かであるため、住宅街でも使いやすいという利点があります。

バイオ式生ごみ処理機のデメリット

一方で、バイオ式はサイズが大きめで、屋外に設置する必要がある場合が多い点がデメリットです。また、微生物による分解の過程で臭いが発生しやすく、設置場所や換気対策を考慮する必要があります。さらに、定期的にバイオ基材(微生物の入った専用基材)を追加・交換する必要があり、手間がかかることもあります。

バイオ式生ごみ処理機はこんな人におすすめ

家庭菜園やガーデニングをしている人におすすめです。処理後の生ごみを堆肥として活用できるため、環境に優しく、ごみの削減だけでなく、植物の栄養としても役立ちます。

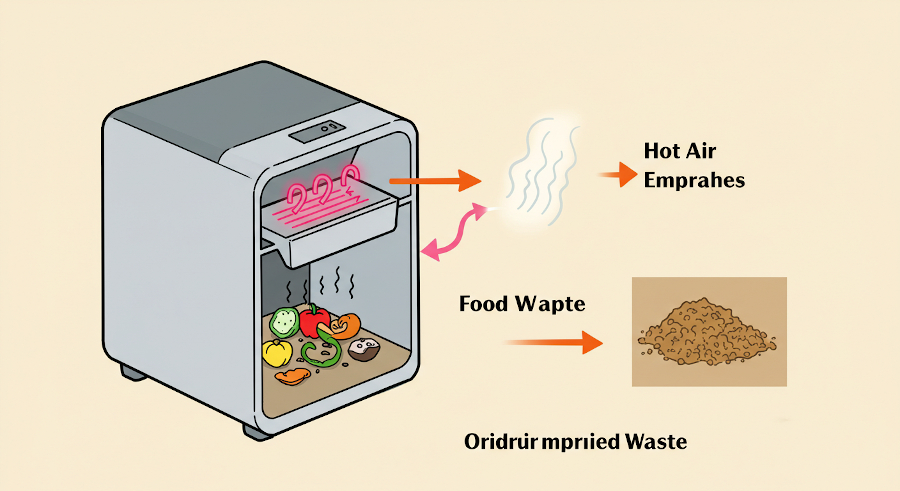

ハイブリッド式生ごみ処理機の仕組み

ハイブリッド式の生ごみ処理機は、乾燥式とバイオ式の長所を組み合わせた仕組みを採用しています。まず、温風で生ごみの水分を飛ばし、乾燥させることで腐敗や臭いの発生を抑えます。その後、微生物の力を利用して分解を行うため、効率よく生ごみを処理できるのが特徴です。

ハイブリッド式生ごみ処理機のメリット

この方式の最大の利点は、臭いが少ないことです。乾燥工程があるため、生ごみが発酵して悪臭を放つことがほとんどなく、快適に使用できます。また、バイオ式と比べて手入れが簡単で、乾燥式よりも電気代を抑えられる傾向にあります。こうした特徴から、利便性とコストのバランスが取れた処理方式といえます。

ハイブリッド式生ごみ処理機のデメリット

一方で、本体価格は比較的高めであり、初期費用がかかる点がデメリットとして挙げられます。また、乾燥・分解の二段階処理を行うため、装置のサイズが大きめになることが多く、設置場所を確保する必要があります。さらに、バイオ式の要素を含むため、定期的にバイオ基材を補充する必要があり、手間が多少かかることも考慮するべきポイントです。

ハイブリッド式生ごみ処理機はこんな人におすすめ

手軽さと快適さを重視したい人におすすめです。臭いを抑えながら効率的に生ごみを処理でき、メンテナンスの負担も比較的少ないため、日常的にストレスなく使える処理機を求める方に適しています。

コンポストの仕組み

コンポストは、土壌に含まれる微生物の力を利用して生ごみを堆肥化する仕組みです。生ごみを自然の分解サイクルに取り入れることで、ごみの量を減らしながら、肥料として再利用できる点が特徴です。特に、庭や畑がある家庭では、環境に優しくコストをかけずに生ごみを処理できる方法として注目されています。

コンポストのメリット

コンポストの最大の利点は、電気を使用しないためランニングコストがかからないことです。また、市販のコンポスト容器は比較的安価で購入できるため、初期費用を抑えて導入しやすい点も魅力です。自然の力を活用するため、環境に配慮しながら生ごみを有効活用できる方法として、多くの家庭や農園で利用されています。

コンポストのデメリット

一方で、適切に管理しないと臭いや虫が発生しやすい点がデメリットとして挙げられます。微生物による分解を促進するためには、定期的に攪拌(かくはん)し、空気を取り込む作業が必要です。この手入れを怠ると分解がうまく進まず、異臭の原因になることもあります。また、設置場所によっては、虫の発生を防ぐための対策を考える必要があります。

コンポストはこんな人におすすめ

自然に優しい方法で生ごみを処理したい人や、家庭菜園やガーデニングで堆肥を活用したい人におすすめです。電気を使わずコストを抑えられる一方で、管理の手間がかかるため、定期的な手入れが苦にならない方に向いています。

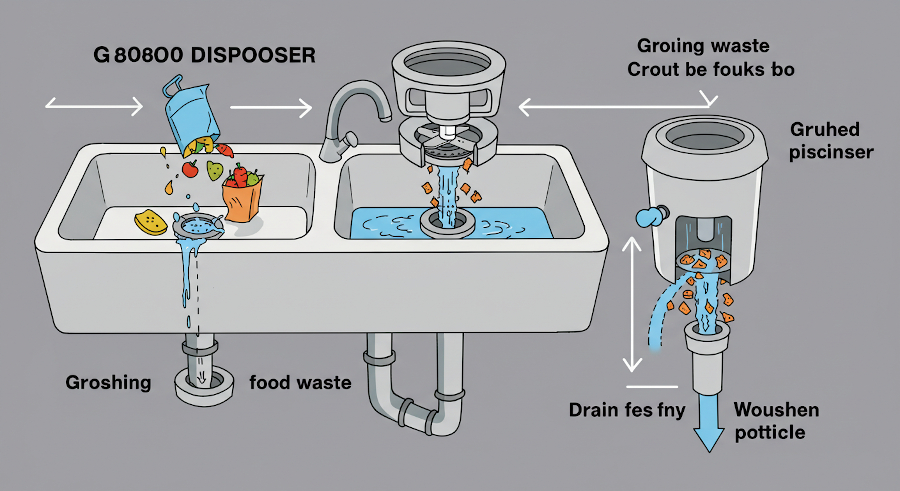

ディスポーザーの仕組み

ディスポーザーは、キッチンのシンクに取り付けて生ごみを細かく粉砕し、そのまま下水へ流す仕組みの生ごみ処理機です。家庭で発生する生ごみをすぐに処理できるため、ごみの量を減らすだけでなく、キッチンを清潔に保つ効果も期待できます。

ディスポーザーのメリット

ディスポーザーは、生ごみをシンクでそのまま処理できるため、手間がかからず、日々の家事負担を軽減できます。また、生ごみをすぐに処理できるため、嫌な臭いが発生しにくく、ゴミ箱に溜める必要がないためコバエの発生も抑えられます。

ディスポーザーのデメリット

一方で、ディスポーザーの設置には条件があり、地域によっては下水道設備の関係で設置が許可されていない場合があります。また、導入にはシンクへの取り付け工事が必要となり、他の生ごみ処理機に比べて初期費用が高くなる傾向があります。

ディスポーザーはこんな人におすすめ

手軽に生ごみを処理したい人や、キッチンの清潔さを重視する人におすすめです。ただし、設置条件を満たしているか事前に確認する必要があるため、導入を検討する際は自治体や設備業者に相談することをおすすめします。

生ごみ処理機の比較表

| 種類 | 処理方式 | 価格帯 | サイズ | 電気代 | 音 | 臭い | お手入れの手間 | 設置場所 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 乾燥式 | 熱で乾燥 | 20,000円〜70,000円 | 小 | 高め | 大きい | 生ゴミ臭・コゲたニオイ | 都度取り出し〜2週間に1度取り出し、容器の洗い物など | 室内専用 |

| バイオ式 | 微生物で分解 | 90,000円〜100,000円 | 大 | 中位い | 静か | 発酵臭 | 半年〜1年に1度中身の取り出し | 室外専用 |

| ハイブリッド式 | 熱で乾燥+微生物で分解 | 100,000円〜 | 中 | 中位い | 大きい | 発酵臭 | 半年〜1年に1度中身の取り出し | 室内用(屋外も可) |

| コンポスト (手動) |

土壌の菌で堆肥化 | 2,000円〜20,000円 | 小〜大 | なし | なし | 生ゴミ臭・発酵臭(虫の発生) | 毎日かき混ぜる | 屋外専用( 庭・花壇・畑 ) |

| ディスポーザー | シンクに取付け、生ゴミを粉砕し、水と一緒に下水に流す | 30〜100万円程度 | 小 | - | 大きい | ない | 毎年のメンテナンス、処理機のお掃除 | キッチンシンクの中 |

※臭いや音は種類ごとの比較です。実際には機種によって対策が施されていることが多く、乾燥式でも静音性が高く、臭いが気にならない設計のものが多くあります。

生ごみ処理機の仕組みを活かした活用方法

- 生ごみ処理機の選び方

- 生ごみ処理機のメリット

- 生ごみ処理機のデメリット

- 生ごみ処理機とコンポストの違い

- 堆肥としての利用

- 生ごみ処理機使用時の注意点

- おすすめの生ごみ処理機

生ごみ処理機の選び方

処理容量を考慮する

家族の人数やライフスタイルに合わせて、適切な処理容量を選ぶことが重要です。環境省の調査によると、日本人1人あたりの1日のごみ排出量は約890グラムで、そのうち生ごみは約260グラムとされています。この目安をもとに、家族の人数や料理の頻度を考慮し、無理なく処理できる容量の機種を選びましょう。

設置場所を確認する

生ごみ処理機を屋内・屋外のどちらに設置するかを決め、それに適したタイプを選びましょう。屋外に設置する場合は、雨風の影響を受けにくい場所を確保する必要があります。一方、屋内に設置する場合は、処理中の臭いや動作音が気にならないか、コンセントの位置が適切かなども確認しておくと安心です。

目的に合った機種を選ぶ

生ごみ処理機を選ぶ際は、「肥料を作りたい」「臭いを抑えたい」など、目的に応じた機能を持つ機種を選ぶことが大切です。肥料を作りたい場合は、微生物の力で分解するバイオ式や、乾燥と分解を組み合わせたハイブリッド式がおすすめです。臭いをできるだけ抑えたい場合は、温風で乾燥させる乾燥式が適しています。

手入れのしやすさを考える

日々のメンテナンスが負担にならないよう、手入れのしやすい機種を選びましょう。乾燥式の生ごみ処理機は、使用するたびにバスケットを洗う必要があります。一方、バイオ式の場合は、数ヶ月に一度バイオ基材を補充するだけで済むため、比較的手間がかかりません。

ランニングコストを把握する

生ごみ処理機を使用するには、電気代や消耗品の費用がかかります。乾燥式はヒーターを使用するため電気代が高めですが、メンテナンスコストは比較的低めです。バイオ式は電気代は抑えられるものの、微生物を活性化させるためのバイオチップや基材の補充が必要になります。ランニングコストを事前に確認し、無理なく運用できる機種を選びましょう。

動作音をチェックする

生ごみ処理機の運転音は機種によって異なります。処理中に攪拌(かくはん)機能が作動するタイプでは、ある程度の動作音が発生することがあります。特に音に敏感な人や、リビングなど生活空間の近くで使用する場合は、できるだけ静音性の高い機種を選ぶと快適に使用できます。

生ごみ処理機のメリット

生ごみ処理機を導入することで、さまざまな利点が得られます。

生ごみの臭いを軽減できる

乾燥式では水分を飛ばし、バイオ式では微生物の分解作用によって雑菌の繁殖を抑えるため、生ごみ特有の腐敗臭が発生しにくくなります。これにより、臭いを好むコバエなどの害虫の発生も防げます。キッチンの衛生環境を向上させることができるため、特に夏場や生ごみの処理が遅れがちな家庭にとって大きなメリットとなります。

生ごみの量を大幅に減らせる

生ごみには多くの水分が含まれていますが、乾燥させたり微生物で分解したりすることで、ごみの重さや体積を大幅に減らすことができます。機種によっては、生ごみの量を1/10程度まで減らせるため、ごみ出しの回数を減らし、ごみ袋の消費量を抑えることができます。これにより、ごみ処理の負担が軽減されるだけでなく、環境負荷の低減にも貢献できます。

生ごみをすぐに処理できる

シンクや三角コーナーに生ごみを溜めておくと、臭いや虫の発生源になりやすく、キッチンの衛生環境を損ねる原因になります。しかし、生ごみ処理機を使えば、出た生ごみをすぐに処理できるため、不快な臭いの発生を抑えられます。処理が終わった後は、ごみの日に合わせて取り出し、収集所に出すだけなので、手間がかかりません。

生ごみを肥料として再利用できる

一部の生ごみ処理機では、処理後の生ごみを肥料として活用できるタイプもあります。バイオ式やハイブリッド式では、生ごみを微生物が分解し、有機肥料として利用できる状態にします。これにより、ごみの量を減らせるだけでなく、肥料の購入費用も節約できるため、家庭菜園やガーデニングをしている人にとって非常に有益です。環境に配慮したいと考える方にも適した選択肢といえます。

補助金や助成金を活用できる場合がある

自治体によっては、生ごみ処理機の導入を推進するために、補助金や助成金を提供していることがあります。これらを活用すれば、購入費用を抑え、より手軽に生ごみ処理機を導入することができます。補助制度の内容は自治体によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。

生ごみ処理機のデメリット

生ごみ処理機には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。導入を検討する際は、これらの点を考慮した上で、自分の生活スタイルに合った機種を選ぶことが重要です。

初期費用と維持費用がかかる

生ごみ処理機を使用するには、本体の購入費用に加え、電気代や消耗品の交換費用、故障時の修理費などの維持費が発生します。特に、乾燥式やハイブリッド式は電気を使用するため、ランニングコストが比較的高くなります。バイオ式の場合は電気代はかかりませんが、定期的にバイオ基材の補充が必要となります。ディスポーザーも電力を使用し、設置費用やメンテナンスコストがかかる点を考慮する必要があります。

定期的な掃除が必要

生ごみ処理機は、適切な手入れをしないと悪臭の原因となったり、故障のリスクが高まったりします。乾燥式では、処理後に容器を洗う必要があり、バイオ式やハイブリッド式では、生ごみの分解を促進するために定期的な攪拌(かくはん)やバイオ基材の補充が求められます。また、フィルターが搭載されている機種では、定期的な交換が必要になるため、維持管理を怠らないようにすることが大切です。

設置場所が限られる

生ごみ処理機は種類によって適した設置場所が異なります。バイオ式は屋外設置が基本であり、乾燥式やハイブリッド式でも大型モデルの場合は屋外に設置することが推奨されることがあります。屋外に設置する場合は、雨風にさらされないスペースの確保や、電源の確保が必要となるため、事前に環境を整えておく必要があります。

電気代がかかる

電力を使用する機種では、毎月の電気代が増える点も考慮する必要があります。例えば、ヒーターを使う乾燥式は、1回あたりの電気代が約30〜37円とされており、使用頻度によってはコストがかかります。ハイブリッド式の場合は、1時間あたり約1.62円で、1日中使用すると約38.88円の電気代がかかる計算になります。電気を使用しないバイオ式であれば電気代はかかりませんが、その分、手動での管理が必要になります。

処理時に臭いや音が発生する場合がある

処理方法によっては、使用時に臭いや音が気になることがあります。乾燥式は処理中や処理後に生ごみ特有の臭いが発生しやすく、特に排気のあるモデルでは換気対策が必要になることもあります。バイオ式やハイブリッド式では、フタを開けた際に発酵臭がすることがあり、設置場所によっては注意が必要です。また、攪拌(かくはん)機能がついている機種では、処理中に動作音が発生するため、深夜や静かな環境での使用を考えている場合は、静音性の高いモデルを選ぶことをおすすめします。

生ごみ処理機とコンポストの違い

目的の違い

生ごみ処理機とコンポストは、生ごみの処理方法としてよく比較されますが、それぞれの目的が異なります。生ごみ処理機は、生ごみの量を減らし、臭いや害虫の発生を防ぐことを目的とした家電製品です。一方、コンポストは、生ごみを発酵・分解させて堆肥を作り、土壌改良に役立てるための仕組みです。

設置場所の違い

生ごみ処理機は、基本的に屋内に設置されることが多く、キッチンやシンクの近くで使用されます。一方、コンポストは発酵・分解の過程で臭いが発生することがあるため、屋外に設置するのが一般的です。庭やベランダに設置し、土に混ぜて分解を促進する方法が一般的に採用されています。

電気代の違い

生ごみ処理機は、乾燥式やハイブリッド式など電力を使用するタイプが多く、継続的な電気代が発生します。ただし、手動で攪拌(かくはん)するタイプのバイオ式は電気を使用しないため、電気代0円で運用可能です。一方、コンポストは自然の分解作用を利用するため、電気代はかかりません。

臭いの違い

生ごみ処理機は、種類によって多少の臭いが発生するものの、乾燥や微生物分解の仕組みにより、一般的に臭いは抑えられています。特に乾燥式は処理中の臭いが少なく、キッチンに設置しやすいのが特徴です。一方、コンポストは発酵過程で独特の発酵臭が発生するため、適切な管理をしないと強い臭いが発生することがあります。

堆肥化にかかる時間の違い

生ごみ処理機の中には、バイオ式やハイブリッド式など堆肥を作れるタイプがありますが、完全に堆肥化するまでには一定の時間がかかることが多いです。一方、コンポストは適切な管理をすれば、生ごみを投入してから数週間で堆肥として使用できるため、堆肥をすぐに活用したい人には適しています。

生ごみ処理機とコンポストは、それぞれの特徴を理解し、ライフスタイルや目的に合わせて選ぶことが重要です。キッチンで手軽に生ごみを減らしたい場合は生ごみ処理機、家庭菜園やガーデニングで肥料を作りたい場合はコンポストが適しています。

堆肥としての利用

生ごみ処理機で作られる肥料の特徴

生ごみ処理機で生成される肥料の素は、基本的に未完熟な状態です。これは、生ごみの分解が途中の段階にあり、まだ植物にとって吸収しやすい栄養分に変化していないためです。

分解の仕組みと植物への影響

生ごみ由来の有機物は、土中に存在する菌類や細菌類によってさらに分解されることで、窒素やリンなどの植物に必要な栄養素へと変化します。しかし、未完熟の堆肥をそのまま土壌に投入すると、分解の過程でアンモニアガスや亜硝酸塩ガスなどが発生し、これらが植物の生育を阻害する可能性があります。そのため、適切な処理を行わずに直接作物の根元に施すのは避けたほうがよいでしょう。

堆肥としての活用方法

生ごみ処理機で生成された未完熟の肥料を安全に利用するためには、土とよく混ぜ合わせた状態で1ヶ月ほど寝かせることが推奨されます。この熟成期間中に微生物が働き、有害なガスが分解されるとともに、植物にとって利用しやすい養分へと変化していきます。

微生物の働きを促す条件

微生物が活発に活動し、有機物を分解するためには、適度な酸素と水分が必要です。堆肥を熟成させる際には、通気性を確保しながら適度な水分を維持することが重要になります。乾燥しすぎると微生物の働きが鈍くなり、逆に過湿状態になると嫌気性菌が増え、悪臭の原因となるため、適切な管理を心がけましょう。

生ごみ処理機を活用して堆肥を作る際は、これらのポイントを押さえて適切な処理を行うことで、より効果的な有機肥料として活用することができます。

生ごみ処理機使用時の注意点

生ごみ処理機を安全かつ効果的に使用するためには、適切な使い方を守ることが重要です。処理できるもの・できないものの分別や、生ごみの状態を調整することで、故障を防ぎながら効率的な処理が可能になります。

処理できるもの・できないものを分別する

基本的に、生ごみ処理機では野菜や果物、肉、魚の骨、卵の殻、さらにはカニやエビの殻なども処理可能です。しかし、塩分の多いものや調味料を含む液体などは、処理機の性能に影響を与える可能性があるため避けましょう。

また、腐敗が進んだ生ごみや、ビニール、プラスチック容器の切れ端、スプーン、ストロー、タバコなどの異物を誤って入れると、故障の原因になります。処理前に分別を徹底し、適切なものだけを投入することが大切です。

分解しやすい状態にして入れる

大きすぎる生ごみをそのまま入れると、分解に時間がかかり、処理機に負担がかかる可能性があります。特に長い繊維質の食材は、処理機内部で絡まることがあり、故障の原因となることもあります。投入前に、生ごみは適度な大きさに砕いたり、小さく切ったりすることで、スムーズな分解を促しましょう。

水分を切ってから入れる

生ごみの水分が多すぎると、分解に時間がかかるだけでなく、嫌な臭いの発生や、バイオ式処理機ではバイオチップが固まってしまう原因になります。そのため、できるだけ水気を切ってから投入することが推奨されます。特に、汁気の多い食材やスープの残りなどは、しっかりと絞ってから処理機に入れるようにしましょう。

適切な使い方を心がけることで、生ごみ処理機を長く快適に使用でき、より効率的な生ごみ処理が可能になります。

おすすめの生ごみ処理機

生ごみ処理機にはさまざまな種類があり、メーカーごとに特徴があります。ここでは、代表的なメーカーとその製品の特徴を紹介します。

パナソニック MS-N53XD

パナソニックの生ごみ処理機は、乾燥式を採用しており、生ごみを乾燥させた後、肥料として活用できる機種があります。処理後の生ごみは軽量で臭いが少なく、ごみの減量効果も高いため、使いやすいのが特徴です。

パリパリキュー

島産業の「パリパリキュー」は、コンパクトでデザイン性に優れた乾燥式の生ごみ処理機です。シンプルな操作で使いやすく、お手入れが簡単な点が魅力です。キッチンに設置しやすいサイズ感で、スタイリッシュなデザインも人気の理由となっています。

WHDPETS 生ごみ処理機 家庭用 コンポスト

WHDPETSの生ごみ処理機は、乾燥式大容量タイプで3つの処理モードを搭載しているのが特徴です。家庭の生ごみの量や処理時間に応じてモードを選択できるため、使用環境に合わせた柔軟な運用が可能です。

ルーフェン

ルーフェンの乾燥式生ごみ処理機は、AI自動操作を搭載し、省エネ設計で92%の節電効果を実現しています。電気代を抑えつつ、効率的に生ごみを処理したい人におすすめです。また、操作が簡単で、日常的にストレスなく使える点も魅力です。

エコロンポ

静岡製機の「エコロンポ」は、バイオ式の生ごみ処理機で、生ごみを微生物の力で分解し、すぐに肥料として活用できるのが特徴です。生ごみを再資源化したい家庭菜園やガーデニングをしている人におすすめです。

バイオクリーン

バイオクリーンは、東北大学との共同研究で開発されたバイオ式生ごみ処理機です。独自のアシドロ®コンポスト分解方式により、生ごみの約85%を24時間以内に水と二酸化炭素に分解し、残りは良質な堆肥として活用できます。自動撹拌や温度・湿度管理を行うため、手間がかかりません。また、省エネ設計で、処理後は自動的に待機モードに移行します。

環境すぐれもの

サクラエコクリーンの「環境すぐれもの」は、バイオ式を採用し、処理後の生ごみをすぐに肥料として使用できるモデルです。自然の力を活かした堆肥化が可能なため、環境にやさしい生ごみ処理を求める人に適しています。

自然にカエルS

自然にカエルSは、バイオ式の生ごみ処理機で、微生物の力を利用して生ごみを分解します。処理後の生ごみは堆肥として活用できるため、家庭菜園やガーデニングをしている人に適しています。また、電気を使用しないため、ランニングコストがかからないのも大きな魅力です。コンパクトな設計ながらも高い処理能力を持ち、設置場所を選びやすい点も特徴です。

ナクスル NAXLU

伝然の「ナクスル(NAXLU)」は、ハイブリッド式の生ごみ処理機で、臭いを抑えた処理が可能です。お手入れが簡単で、動作音が静かなため、室内で快適に使用できます。ハイブリッド式ならではの高い処理能力と使いやすさを兼ね備えたモデルです。

生ごみ処理機は、家庭のニーズに合わせて選ぶことが重要です。容量や設置場所、電気代のコスト、処理後の活用方法などを考慮し、自分に最適なモデルを選びましょう。

生ごみ処理機の仕組みと選び方:まとめ

- 生ごみ処理機には乾燥式、バイオ式、ハイブリッド式、ディスポーザーなどがある

- 乾燥式は水分を蒸発させる仕組みで、生ごみを減らしやすい

- バイオ式は微生物の力で分解し、堆肥化も可能

- ハイブリッド式は乾燥と微生物分解を組み合わせた方式

- ディスポーザーは粉砕して下水に流すタイプで、設置条件がある

- 各方式にメリット・デメリットがあり、用途に応じた選択が重要

- 設置場所や電気代、手入れの手間を考慮する必要がある

- 生ごみ処理機を使うことで、ごみの量を大幅に削減できる

- キッチンの衛生環境が向上し、悪臭や害虫を抑えられる

- 処理した生ごみを肥料として再利用できる機種もある

- 自治体によっては購入費用の助成金制度がある

- 処理機を長持ちさせるためには適切な手入れが必要

- 処理できる生ごみと処理できないものを把握しておく

- 水分をできるだけ切って投入することで処理効率が上がる

- 生ごみ処理機を選ぶ際は、家庭のライフスタイルに合わせる