生ごみ処理機は手作りできるのか、気になっている方へ。生ごみの適切な処理は、環境負荷の軽減や資源の有効活用に役立ちます。自作することで、市販の製品を購入するよりもコストを抑えながら、自分の環境や用途に合った生ごみ処理機を作ることが可能です。

本記事では、生ごみ処理機を手作りするメリットや作り方を解説します。また、コンポストやキエーロなどの種類についても紹介し、それぞれの特徴や違いについても説明します。自宅での生ごみ処理を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

この記事のポイント

- 生ごみ処理機の自作方法が理解できる

- コンポストやキエーロなどの種類がわかる

- 自作する際に必要な材料や道具を知ることができる

- 生ごみ処理機を作るメリットと注意点が理解できる

もくじ

生ごみ処理機は手作りできる?自作方法と種類

- 生ごみ処理と環境問題

- 生ごみ乾燥の基礎知識

- キエーロとは

- バイオ式コンポストとは

- キエーロとコンポストの違い比較表

- 設置型コンポスト

- 設置型コンポストを自作する際に適した材料

- 回転式コンポスト

- 回転式コンポストを自作する際に適した材料

- 密閉型コンポスト

- 密閉型コンポストを自作する際に適した材料

- ダンボールコンポスト

生ごみ処理と環境問題

家庭から出る生ごみは、環境問題の大きな要因の一つです。日本では年間数百万トンもの生ごみが焼却や埋め立てによって処分されており、その過程で多大なコストと環境負荷が発生しています。焼却処理では温室効果ガスが排出され、埋め立てによる土壌汚染や悪臭も問題となることがあります。

家庭でできる生ごみ対策

こうした環境負荷を軽減する方法として、家庭でできる生ごみ対策が注目されています。代表的な方法には、コンポスト、生ごみ処理機、キエーロがあります。

コンポストは、微生物の力を利用して生ごみを発酵・分解し、堆肥を作る方法です。生ごみを資源として再利用できるため、自然なサイクルの中でごみの削減が可能になります。

生ごみ処理機は、電気や微生物の力を使って生ごみを分解し、減量する機械です。特に電気式のものは、温風乾燥やバイオの力を活用して効率よく処理することができます。

キエーロは、土壌中の微生物の働きを利用し、生ごみを自然に分解して土に還す方法です。土を活用することで、生ごみを負担なく処理できるのが特徴です。

これらの方法を活用することで、生ごみを資源として有効利用し、ごみ処理量の削減や環境負荷の低減につながります。

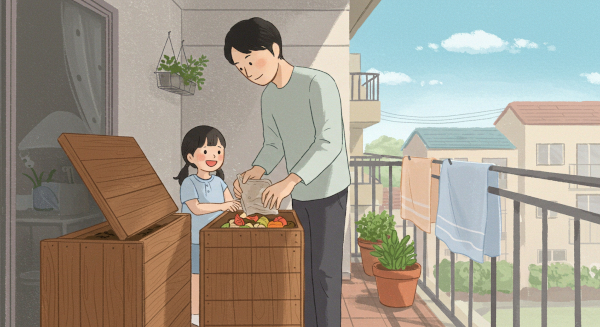

手作り生ごみ処理機の魅力

中でも、手作りの生ごみ処理機には特に大きなメリットがあります。市販の製品を購入するよりもコストを抑えられるだけでなく、DIYの楽しさを味わいながら環境保全に貢献できる点が魅力です。この記事では、手作り生ごみ処理機の作り方や活用方法について詳しく解説していきます。家庭で簡単に取り組める方法を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

生ごみ乾燥の基礎知識

生ごみを乾燥させることには、堆肥化を促進する、悪臭を抑制する、害虫を防ぐといった重要な理由があります。生ごみは水分を多く含むため、そのまま放置すると腐敗しやすく、悪臭や害虫の発生原因となります。乾燥させることで、微生物が活動しやすい環境を整え、発酵を促進し、良質な堆肥を作ることができます。

生ごみの乾燥方法

生ごみを乾燥させる方法には、いくつかの選択肢があります。

天日干しは最も手軽な方法ですが、手間がかかります。ザルや新聞紙などに生ごみを広げ、天日にさらして乾燥させます。しかし、天候に左右されやすく、時間がかかるのが難点です。

電気式の生ごみ処理機を使用する方法もあります。高温で乾燥させるタイプと低温で乾燥させるタイプがあり、それぞれ異なる特徴を持ちます。電気代がかかるものの、手間をかけずに生ごみを乾燥させることができます。

さらに、手作りの乾燥機を使う方法もあります。廃材などを利用して自作することでコストを抑えられますが、ある程度のDIYスキルが必要です。自作する場合は、風通しを考慮した設計を心がけると、効率よく乾燥させることができます。

乾燥させた生ごみの活用法

乾燥させた生ごみは、畑に埋める、コンポストに入れるなどの方法で活用できます。畑に埋めると土壌改良の効果が期待でき、コンポストに加えることで堆肥化を促進できます。

ただし、乾燥させすぎると微生物が活動しにくくなるため、適度な水分を保つことが重要です。乾燥させた生ごみを利用する際は、水分量に注意しながら活用しましょう。

キエーロとは

キエーロは、電気を使わずに土壌中の微生物の力で生ごみを分解するシンプルな生ごみ処理機です。生ごみを投入して土と混ぜるだけで、悪臭や虫の発生を抑えながら、ランニングコストもかからないため、手軽に取り入れることができます。

キエーロの特徴と運用方法

キエーロは堆肥を作ることを目的とするのではなく、生ごみを土に還すことを主な目的としています。微生物が生ごみを分解しやすいように、フードプロセッサーなどでペースト状にしてから投入すると、より早く分解が進みます。

微生物の活動には適度な水分が必要です。水分が不足すると働きが鈍くなるため、適宜水を足してかき混ぜながら様子を観察することが重要です。また、土が乾燥していると微生物の働きが休止してしまうため、生ごみを埋める際には、乾いた土を横に避けておき、最後に蓋をする際に使用すると良いでしょう。

黒土の代わりに竹チップを使用することも可能です。竹チップは軽量で持ち運びがしやすく、マンションなどの集合住宅でも利用しやすいメリットがあります。また、分解力も高いため、生ごみをしっかりと処理することができます。

忙しい人にもおすすめ

キエーロは、単身者や都会暮らしの若者など、忙しくてなかなかゴミ出しができない人にも適しています。ベランダや庭に設置することで、ゴミ出しの手間を減らしながら、生ごみを処理できる便利な方法です。

キエーロを使用する際は、各家庭の状況に合わせて、自分に合った運用方法を見つけることが大切です。普段から投入する生ごみによって土中の栄養成分が変わるため、堆肥として活用する場合も、適切な管理を行いながら使うことが重要です。

バイオ式コンポストとは

バイオ式コンポストは、微生物の力で生ごみを分解する点でキエーロと共通していますが、より積極的に微生物の働きを活用する方法です。生ごみを堆肥として再利用することを目的としており、微生物の活動を促進することで、効率的に分解を進めます。

微生物の活用と管理のポイント

バイオ式コンポストでは、米ぬか、EM菌、納豆菌、ヨーグルトなどの微生物資材を加え、発酵を促進させます。これにより、生ごみの分解が早まり、良質な堆肥を作ることができます。ただし、好気性菌と嫌気性菌のバランス、温度管理、水分調整など、キエーロよりも管理が必要となる場合があります。

特に水分が多すぎると、ウジや害虫の発生原因となるため、乾燥した藁や枯葉などのブラウン系の材料を加えて調整することが重要です。また、定期的な撹拌を行うことで、微生物の活動を活性化させ、分解をスムーズに進めることができます。ただし、EM菌を使用する場合は、嫌気性菌の特性を活かすため、撹拌は不要です。

発酵促進剤や米ぬかは微生物の栄養源となり、発酵を助けます。さらに、通気性を確保するために、コンポストの中心部に空気穴を開ける、またはコンポストの内容物を適宜かき混ぜるなどの工夫をすると、より効果的な分解が期待できます。

必要な材料

バイオ式コンポストを作るために必要な材料は、バケツ、米ぬか、腐葉土、燻炭、培養土、微生物資材(EM菌、納豆菌、ヨーグルトなど)です。これらを適切に組み合わせることで、効率的な生ごみ処理と堆肥化が可能になります。

キエーロとコンポストの違い比較表

キエーロは、生ゴミを直接土に埋めて分解させる方法であり、

コンポストは、容器を使って堆肥化を促進する方法です。

下記の表は、キエーロとコンポストの主な違いをまとめたものです。

どちらを選ぶかは、住居環境やライフスタイル、目的によって異なります。

| 項目 | キエーロ | コンポスト |

|---|---|---|

| 概要 |

黒土または竹チップを用いた生ゴミ処理機。 土に埋めて生ゴミを還すスペースを作る。 |

容器や場所に生ゴミと土などを入れ、微生物の働きで堆肥化させる。 |

| 主な材料 | 黒土または竹チップ | 土、生ゴミ、米ぬか など |

| 処理方法 |

生ゴミを土に混ぜ、微生物の力で分解。 分解を促進するために適宜水を足す。 |

微生物の自然な分解を利用。 定期的な攪拌や水分調整が必要。 |

| 設置場所 | 庭、ベランダ | 庭、ベランダ、室内(ダンボールコンポスト) |

| メリット |

軽量で集合住宅にも運びやすい(竹チップ利用時)。 生ゴミを埋める場所があると便利。 |

生ゴミを堆肥として再利用。 安価で手軽に始められる(ダンボールコンポスト)。 |

| デメリット | 分解に時間がかかる場合がある(生ゴミが大きい、水分不足)。 |

場所を取る。 掘り返す手間がかかる (設置型コンポスト)。 臭いが発生する可能性がある。 |

| その他 | 廃油やラーメンの汁などもOK。 |

好気性発酵と嫌気性発酵がある。 堆肥として使用する場合は、土壌改良材として考える。 |

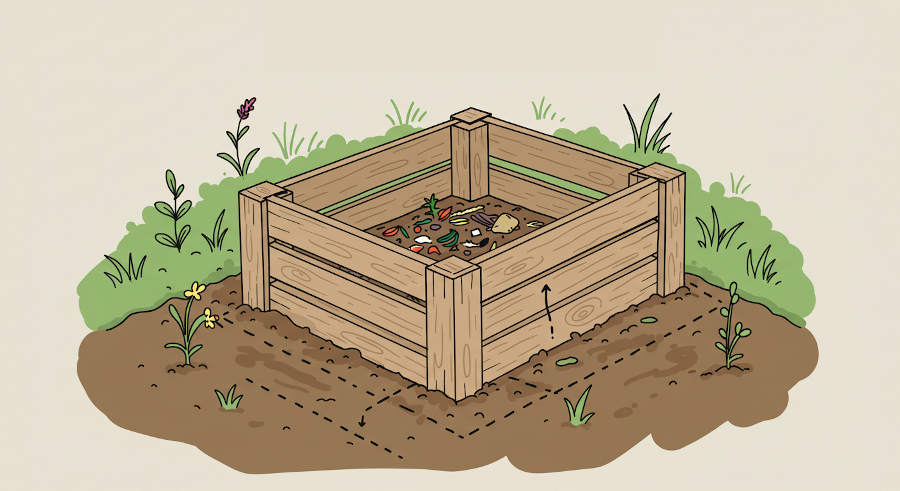

設置型コンポスト

設置型コンポストは、庭の土を掘り、その中にコンポスターの下部を埋め込み、上部にふたを設置するタイプのコンポストです。地面と接しているため、自然の微生物の力を活用しながら、生ごみを効率的に分解することができます。

設置型コンポストの特徴

このコンポストには、生ごみのほか、庭の落ち葉や雑草なども投入できるため、家庭の有機ごみを総合的に処理するのに適しています。容器がいっぱいになった後は、2~3か月熟成させることで、堆肥として再利用できるようになります。

地面に埋める構造のため、外部からの虫の侵入を防ぎやすいというメリットがあります。また、堆肥化と同時に土壌改良の効果も期待できるため、家庭菜園やガーデニングをしている方にもおすすめの方法です。

注意点とデメリット

一方で、設置型コンポストにはいくつかの注意点もあります。まず、一定のスペースが必要になるため、設置場所を確保する必要があります。また、定期的に堆肥を掘り返す作業が必要となるため、ある程度の手間がかかります。さらに、管理が不十分だと臭いが発生する可能性もあるため、適切な水分調整や通気性の確保が重要です。

設置型コンポストを効果的に活用するには、投入する生ごみと炭素系資材(落ち葉や枯草など)のバランスを意識しながら、適切な管理を行うことが大切です。

設置型コンポストを自作する際に適した材料

設置型コンポストを自作するには、耐久性があり、通気性や保温性を考慮した材料を選ぶことが重要です。以下の材料が適しています。

本体(コンポスト容器)

- 木材(合板・杉板など)

- 通気性が良く、自然素材なので土に馴染みやすい

- 防腐処理を施せば耐久性が向上

- ネジや釘を使って組み立てが可能 - プラスチック製の収納ボックスやゴミ箱

- 軽量で設置が簡単

- 水分を通さず耐久性があるが、穴を開けて通気性を確保する必要がある

- UVカット加工されたものを選ぶと劣化しにくい - 金属製のドラム缶やブリキ製の容器

- 丈夫で長持ちするが、錆びにくい処理を施す必要がある

- 底に穴を開けることで適度な通気性を確保 - ブロックやレンガ

- 耐久性が高く、固定設置向け

- 通気性があり、地面と一体化しやすい

- 組み立てる際にモルタルや接着剤が必要になる場合がある

通気性確保のための材料

- 金網やパンチングメタル(側面や底に使用)

- ネズミや害虫の侵入を防ぎながら通気性を確保

- ステンレス製やアルミ製を選ぶと錆びにくい - PVCパイプ(塩ビ管)

- 中心に縦方向に設置し、通気用の穴を開けることで空気の流れを改善

蓋(臭いや雨を防ぐ)

- 木製の蓋(合板やベニヤ板)

- 自然素材でなじみやすいが、防水加工が必要 - プラスチックやゴムシート

- 軽量で密閉性が高く、防水性がある - トタン板やブリキ板

- 雨や害虫を防ぐが、重量があるため取り外しやすい工夫が必要

堆肥化を促進する材料

- 土や腐葉土(底に敷く)

- 微生物の働きを活性化

- 臭いを抑える効果もあり - 木くず、竹チップ、落ち葉

- 通気性を確保しつつ水分調整の役割も果たす

- 分解しやすく、良質な堆肥作りを助ける - 米ぬかや発酵促進剤

- 分解を早め、悪臭を防ぐ効果がある

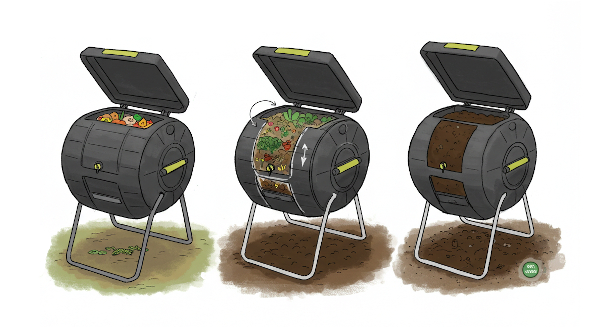

回転式コンポスト

回転式コンポストは、生ごみや落ち葉などを容器に入れ、容器ごと回転させることで、堆肥化に必要な酸素を効率よく供給するコンポスターの一種です。酸素の供給をスムーズに行うことで、微生物の働きを活性化させ、より早く堆肥を作ることができます。

回転式コンポストの特徴

このタイプのコンポストは、手動で容器を回転させることで酸素を混ぜ込み、発酵を促進します。毎日回転させることで内部の通気性が確保され、均一な分解が進みやすくなります。また、密閉された容器を使用するため、外部からの虫の侵入を防ぐ効果も期待できます。

ただし、取っ手や回転機構の部分が破損しやすいため、丁寧に扱うことが重要です。特に耐久性の低い素材を使用した場合、長期間の使用により劣化が進む可能性があるため、設置場所や使用頻度にも配慮する必要があります。

回転式コンポストは、堆肥作りを効率的に進めたい方や、手軽に酸素供給を行いたい方に適した方法です。使用する際は、適度な水分量を保ちながら、毎日回転させる習慣をつけると、より良質な堆肥が得られます。

回転式コンポストを自作する際に適した材料

回転式コンポストは、生ごみや有機物を効率よく分解できるように、容器を回転させて酸素を供給する仕組みです。耐久性や通気性を確保しながら、回転させやすい設計を考慮することが重要です。

本体(コンポスト容器)

回転させるためには、丈夫で軽量な容器が必要です。適した材料は以下の通りです。

- プラスチック製のドラム缶(200L程度)

- 軽量で加工しやすく、防水性・耐久性が高い

- 側面に通気口を開けて酸素供給を確保

- 食品グレードのものを使用すると安全性が高い - 大型のペール(蓋つきゴミ箱、収納ボックス)

- 手軽に入手でき、DIYしやすい

- 強度を補強するため、厚みのあるものを選ぶ - 金属製のドラム缶

- 耐久性が高いが、重くて扱いにくい

- 防錆加工が必要(錆びると寿命が短くなる)

軸(回転機構)

回転をスムーズに行うための軸が必要です。以下のような材料が適しています。

- 金属製パイプ(鉄・ステンレス)

- 丈夫で耐久性が高く、しっかりした回転軸になる

- 錆びにくいステンレス製が理想 - 木製の棒(丸棒・角材)

- 軽量で加工しやすいが、耐久性に欠ける

- 防水処理をすれば長持ちする - PVCパイプ(塩ビ管)

- 軽量で安価なため手軽に使用可能

- 強度が必要な場合は補強が必要

支柱・フレーム(回転の支え)

容器を支え、スムーズに回転させるためにフレームが必要です。

- 木材(角材・ベニヤ板)

- DIYしやすく、加工が容易

- 防腐・防水加工が必要 - 金属製フレーム(アルミ・鉄)

- 頑丈で安定感がある

- DIYには溶接やボルト留めが必要 - プラスチック製の台座

- 軽量で扱いやすいが、耐久性に注意

通気口(酸素供給用)

内部の発酵を促進するために、適度な通気口を設ける必要があります。

- 金網(ステンレス・アルミ)

- 害虫の侵入を防ぎながら通気を確保

- 側面や蓋部分に取り付ける - PVCパイプ(小さな通気口用)

- 通気性を調整しやすく、取り付けが簡単 - パンチングメタル

- 強度があり、見た目もスタイリッシュ

その他の補助材料

- ボルト・ナット(パーツの固定)

- 蝶番(ヒンジ)(取り外し可能な蓋用)

- 取っ手(回転をサポート)

- ゴムパッキン(密閉性向上)

回転式コンポストを自作する際には、プラスチック製のドラム缶やペールを本体にし、金属パイプや木材で回転軸を作るのが一般的です。通気口を確保し、安定したフレームを設置することで、スムーズな回転と適切な分解環境を作ることができます。設置場所や使用頻度を考慮し、最適な材料を選びましょう!

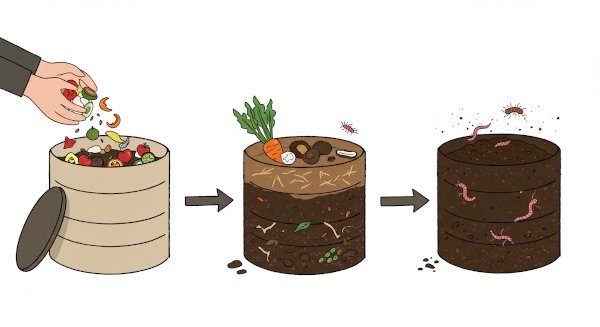

密閉型コンポスト

密閉型コンポストは、密閉した容器の中に生ごみとぼかし(米ぬかや発酵促進剤など)を入れて発酵させるコンポスターの一種です。空気を遮断することで嫌気性発酵を促し、生ごみを堆肥化しやすい状態に変えることができます。

密閉型コンポストの特徴と注意点

このコンポストは嫌気性の発酵方式を採用しているため、発酵が進む過程で強い発酵臭が発生することがあります。人によっては悪臭と感じることもあるため、マンションや集合住宅で使用する際は、換気が良い場所に設置するなどの工夫が必要です。

密閉型コンポストでは、生ごみが完全に分解されるわけではなく、発酵した状態になります。そのため、堆肥として使用する際には、土に移してさらに1か月ほど分解させる必要があります。この二段階のプロセスを踏むことで、より良質な堆肥として利用できるようになります。

液肥の活用方法

密閉型コンポストでは、発酵の過程で液肥が発生します。この液肥は栄養価が高く、家庭菜園やプランターでの栽培に活用できます。ただし、使用頻度には注意が必要で、濃度を調整しながら適量を与えることが推奨されます。一般的には、水で薄めて週に1〜2回程度の頻度で与えるのが適切です。与えすぎると根を傷めることがあるため、植物の状態を見ながら調整すると良いでしょう。

密閉型コンポストは、コンパクトで扱いやすく、都市部の家庭でも導入しやすい方法ですが、発酵臭や管理の手間などを考慮しながら、自分に合った使い方を見つけることが大切です。

密閉型コンポストを自作する際に適した材料

密閉型コンポストは、密閉された容器の中で生ごみを発酵させる方式で、臭いを抑えやすく、コンパクトに設置できるのが特徴です。特に都市部のマンションや小規模な庭での利用に適しています。

本体(コンポスト容器)

密閉性を確保するために、密閉できるフタ付きの容器を選ぶことが重要です。以下のような材料が適しています。

- プラスチック製のバケツ(10L~20L)

- 軽量で扱いやすく、加工しやすい

- 密閉性が高いものを選ぶ - ペール缶(食品用・オイル缶)

- 耐久性があり、臭い漏れを防げる

- 金属製のため、錆び防止の処理が必要 - 密閉できる収納ボックス(プラスチック製)

- 大容量のものを使えば、一度に多くの生ごみを処理できる

- 密閉用のゴムパッキン付きのものが理想

発酵を促すための材料(ぼかし材)

密閉型コンポストではぼかし材を混ぜることで、発酵を促し、臭いの発生を抑えることができます。以下の材料を用意しましょう。

- 米ぬか(発酵促進・栄養供給)

- EM菌(有用微生物群)(分解を助け、臭いを軽減)

- 油かす・魚粉(微生物の活動を活発にする)

- 木炭粉・竹炭粉(臭いを吸収し、発酵を促進)

液肥排出用の装置

密閉型コンポストでは発酵の過程で「ぼかし液」や「液肥」が発生するため、排出できる仕組みを作ると管理がしやすくなります。

- 蛇口付きのバケツ(ドリルで穴を開けて取り付け)

- プラスチック製のチューブ(ホース)

- ペットボトル(液肥を貯めるタンクとして利用)

通気と密閉性を確保する材料

密閉型コンポストは基本的に密閉して発酵させますが、過剰なガスの発生を防ぐために調整可能な通気口を作るのも有効です。

- ゴムパッキン(フタと本体の隙間を密閉)

- エアバルブ(ガス抜き用)(圧力が高まった際に自動で排気)

- 目の細かいフィルター(臭いを抑えつつ通気を確保)

その他の補助材料

- ボルト・ナット(蛇口やフィルターの固定)

- ドリルやカッター(容器に穴を開けるため)

- ゴム手袋・マスク(衛生管理のため)

密閉型コンポストを自作する際には、プラスチック製バケツや密閉ボックスを本体とし、ぼかし材やEM菌を活用して発酵を促進するのが一般的です。液肥を排出できる仕組みを作り、密閉性と通気のバランスを考慮すると、より快適に利用できます。

都市部でも手軽に始められる方法なので、適切な材料を選んで実践してみましょう!

ダンボールコンポスト

ダンボールコンポストは、ダンボールに資材を入れ、生ごみを投入してよくかき混ぜるだけで堆肥を作ることができる、安価で手軽なコンポスターの一種です。特別な機材を必要とせず、誰でも簡単に始められるのが特徴です。

ダンボールコンポストの作り方

ダンボールの中に堆肥化を助ける資材(腐葉土や米ぬかなど)を入れ、生ごみを投入します。投入後はよくかき混ぜ、微生物が生ごみを分解しやすい環境を整えます。生ごみの投入を終えたら、最後に3週間ほど熟成させることで、良質な堆肥が完成します。

設置場所と交換頻度

ダンボールコンポストは、庭やベランダなどの屋外に設置するのが一般的です。ただし、雨に濡れるとダンボールが劣化しやすいため、屋根のある場所やビニールで覆うなどの工夫が必要です。また、2〜6か月ごとにダンボールを交換することで、衛生的に使用できます。

ダンボールコンポストの特徴と注意点

このコンポストは、安価で簡単に作れるため、初心者にもおすすめです。しかし、容量が限られているため、場所がない場合はすぐにいっぱいになってしまうことがあります。その場合は、新たにダンボールを用意するか、手提げカバン型のコンポストを追加するなどの対策が必要です。生ごみの投入が終了した後は、そのまま熟成させ、完熟堆肥として活用すると良いでしょう。

ダンボールコンポストは、都市部でも手軽に始められる生ごみ処理の方法として人気があります。適切な管理を行いながら、家庭での生ごみ削減に役立ててみてください。

生ごみ処理機は手作りできる?アイデアと注意点

- 家庭で生ごみ処理をする際の注意点

- コンポストが普及しない理由

- 生ごみ処理のアイデア

- 集合住宅(マンション・アパート)向けの生ごみ処理

- 一戸建て向けの生ごみ処理

家庭で生ごみ処理をする際の注意点

コンポストやキエーロなどの生ごみ処理機を使用する際には、いくつかのポイントに注意する必要があります。適切な管理を行うことで、効果的に堆肥を作り、環境への負担を軽減できます。

分解できないものに注意

生ごみの中には、分解に時間がかかるものもあります。貝殻や骨、ミカンの皮などは、コンポストの中で分解しきれずに残ることがあるため、処理機に投入する際は注意が必要です。

土壌への影響

投入する生ごみの種類によって、堆肥化した際の土壌の栄養成分が変わります。普段から何を入れるかを考えながら管理し、特定の成分に偏らないようにすることが大切です。特に、肥料として使用する際には、栄養バランスを考慮する必要があります。

集合住宅での利用

マンションなどの集合住宅で共同利用する場合、近隣住民とのトラブルにつながる可能性があります。特に、匂いや虫の発生には注意し、適切な管理を行うことが求められます。住宅密集地での有機栽培は、環境を考慮すると困難が伴うこともあるため、事前に十分な検討が必要です。

感染症対策

生ごみを扱う際には、感染症のリスクも考慮しなければなりません。素手で直接触るのは避け、ゴム手袋やマスクを着用するなどの衛生対策を徹底しましょう。

水分調整の重要性

水分が多すぎると、ウジや害虫が発生しやすくなります。適切な水分調整のために、乾燥した藁や枯葉などのブラウン系の材料を加えると良いでしょう。これにより、過剰な湿度を抑え、快適な分解環境を維持できます。

悪臭対策

生ごみの種類によっては、悪臭が発生することがあります。特に、肉や魚などの動物性食品は強い臭いを発するため、投入量を調整するか、適切にカバー材を加えて管理することが重要です。

堆肥の熟成と使用の注意

未熟な堆肥を使用すると、作物の根を痛める可能性があります。十分に発酵させ、熟成が完了した堆肥のみを使用するようにしましょう。また、塩分や油分は堆肥の品質に悪影響を与えることがあるため、できるだけ取り除くように心がけることが大切です。

微生物の活動への影響

石灰窒素は微生物の活動を一時的に抑制する可能性があるため、使用する際は慎重に管理する必要があります。また、柑橘類の皮は殺菌効果があるため、多量に入れると微生物の活動を阻害する恐れがあります。適量を意識しながら使用しましょう。

病気の植物の処理

病気にかかった植物を堆肥にすると、病原菌が広がる可能性があります。病気の植物は堆肥化せず、適切に処分することをおすすめします。

油脂分の影響

油脂分は土壌の中で「水と油」の関係となり、植物が根から水や養分を吸収するのを妨げることがあります。生ごみ処理機に投入する際には、油分が多い食品を避けるか、できるだけ取り除いてから処理することが重要です。

これらの注意点を意識しながら、生ごみ処理機を適切に活用し、持続可能な資源循環を実現しましょう。

コンポストが普及しない理由

コンポストは環境に優しい廃棄物処理方法として注目されていますが、まだ広く普及しているとは言えません。その背景には、いくつかの課題が存在します。

手間がかかる

コンポストを適切に運用するには、生ごみの水切り、攪拌、温度管理などの作業が必要です。特に生ごみの水分が多いと、コバエやウジが発生しやすくなるため、適切な水分調整が求められます。この管理の手間が、コンポスト導入の障壁となっていることがあります。

設置スペースの確保

コンポストには、堆肥を熟成させるためのスペースが必要です。特にダンボールコンポストのような小型のものは、すぐに容量がいっぱいになってしまうため、頻繁に生ごみを投入する使い方には適していません。庭や広いベランダがない家庭では、設置場所の確保が難しい場合があります。

臭いや虫の発生

適切な管理をしないと、コンポストから悪臭が発生したり、虫が湧いてしまうことがあります。特に肉や魚などの動物性食品は臭いが出やすいため、注意が必要です。また、水分が過剰な状態はミズアブなどの虫を呼び寄せる原因となります。これらの問題に対する対策が十分に知られていないため、導入に踏み切れない人も少なくありません。

コンポストに対する誤解

「コンポストは汚い」「管理が難しい」といった誤解が広まっていることも、普及を妨げる要因の一つです。特にマンションなどの集合住宅では、臭いや虫の発生が近隣住民とのトラブルにつながることを懸念し、導入を避けるケースが多く見られます。

普及に向けた取り組み

これらの理由から、コンポストは一部の人にしか利用されていません。しかし、コンポストにはごみの減量化や堆肥の再利用など、多くのメリットがあります。普及を促進するためには、初心者でも手軽に始められる小型コンポストの開発や、臭いや虫の発生を抑える管理方法の啓発が重要です。

ミズアブの役割

コンポストの中で見られるミズアブは、一般的に害虫とは見なされていません。それどころか、堆肥化を助ける有益な存在として注目されています。ミズアブの幼虫は腐敗物を餌とするため、生ごみの分解を促進し、堆肥化のスピードを向上させます。

ある程度の虫を許容できる環境であれば、ミズアブは微生物による分解を手伝い、コンポストの運用を助ける役割を果たします。実際に、アメリカミズアブを活用した生ごみ処理方法は大学で研究されるほど、その効果が認められています。見た目が不快に感じることもありますが、適切に管理すれば、コンポストの分解を助ける有益な存在となるでしょう。

生ごみ処理のアイデア

生ごみを堆肥として再利用する方法はいくつかあります。ここでは、ミミズコンポスト、ボカシ、液肥という3つの方法を紹介します。

ミミズコンポスト

ミミズの力を利用して生ごみを堆肥化する方法です。ミミズは生ごみを分解し、良質な堆肥を作り出します。自然な分解プロセスを利用するため、化学的な処理を必要とせず、環境に優しいのが特徴です。

この方法は、マンションのベランダなど限られたスペースでも実践可能です。適切な環境を整えれば、室内でも利用できるため、都市部の家庭でも取り入れやすい方法と言えます。

ボカシ

ボカシは、米ぬかや油かすなどを発酵させたもので、生ごみの発酵を促進し、堆肥化を助ける役割があります。ボカシを活用することで、生ごみの分解スピードを早め、より栄養価の高い堆肥を作ることができます。

市販のEM菌入りの堆肥化促進剤を使用することで、さらに効果的に発酵を進めることも可能です。特に密閉型コンポストとの相性が良く、悪臭の発生を抑えながら効率よく堆肥化を進められます。

液肥

液肥は、生ごみから液体肥料を作る方法です。コンポストの発酵過程で排出される液体を利用することで、栄養豊富な液肥として植物の成長を促進できます。ただし、濃度が高すぎると植物に負担をかけることがあるため、水で適度に薄めて使用することが推奨されます。

自作アイデア

自宅にある不要なものを活用して、簡単に生ごみ処理機を作ることも可能です。

- 古いプラスチック容器やタンクを再利用して、簡易コンポストを作る。

- 通気用の網やパイプを活用して、通気性の良いコンポストを作る。

- 土や砂は自然から入手し、微生物の働きを活かした処理を行う。

- クーラーボックスやバケツをコンポストとして活用し、手軽に生ごみ処理を始める。

これらのアイデアを参考に、自分の住居や環境に合った生ごみ処理方法を選び、無理なく継続できる仕組みを作りましょう。

集合住宅(マンション・アパート)向けの生ごみ処理

集合住宅では、スペースの制約や臭いの問題を考慮する必要があります。そのため、コンパクトで管理しやすい方法が適しています。

ミミズコンポスト

ミミズコンポストは、ベランダなどの限られたスペースでも設置できるため、マンション住まいの人に適しています。ミミズの働きによって生ごみが分解され、良質な堆肥が得られます。

ダンボールコンポスト

ダンボールコンポストは、安価で手軽に始められる方法ですが、水分が多いとダンボールが劣化しやすくなるため、水分調整が必要です。また、容量が少ないため、大量の生ごみ処理には向きません。竹チップを用いたキエーロは軽量で、集合住宅でも取り入れやすい方法とされています。

密閉型コンポスト

密閉型コンポストは、臭いが漏れにくいので、室内やベランダでの利用に適しています。ただし、嫌気性の発酵によって強い発酵臭が発生することがあるため、使用環境には注意が必要です。

バケツコンポスト

バケツコンポストは、洗濯ネットで包むことで虫の侵入を防ぎ、臭いの発生を軽減することができます。

キエーロ

キエーロは、ベランダで生ごみを土に埋めることで処理できるため、スペースが限られている場合にも便利な方法です。

一戸建て向けの生ごみ処理

一戸建てでは、庭の広さや周辺環境に応じて、より多様な方法を選択できます。

設置型コンポスト

設置型コンポストは、庭の土を掘って埋め込むタイプのコンポストで、落ち葉や雑草と一緒に堆肥化することができます。ただし、スペースを取ることや、定期的な掘り返しの手間がかかる点には注意が必要です。

回転式コンポスト

回転式コンポストは、容器ごと回転させることで、堆肥化に必要な酸素を効率よく供給できます。管理がしやすく、比較的短期間で堆肥が完成するのが特徴です。

密閉式コンポスト

キツネやクマ、アライグマ、タヌキなどの野生動物が出る地域に住んでいる場合に適した方法です。しっかりと蓋ができるタイプを選ぶことで、動物の侵入を防ぎながら生ごみを処理できます。

生ごみ処理機は手作りできる?:まとめ

- 生ごみ処理機は手作り可能であり、コストを抑えられる

- 生ごみ処理機を自作することで環境負荷を減らせる

- コンポスト、キエーロ、密閉型など複数の種類がある

- それぞれの生ごみ処理機には異なる特徴とメリットがある

- 手作りには、適した材料と設置場所の選定が重要

- 乾燥させることで生ごみの悪臭や虫の発生を防げる

- 天日干しや電気式、手作り乾燥機の方法がある

- 堆肥化を促進するには、適切な水分と空気供給が不可欠

- キエーロはマンションでも導入しやすい

- 回転式コンポストは酸素供給がスムーズで発酵が早い

- 密閉型コンポストは液肥が作れるため、家庭菜園に最適

- 生ごみの種類によって適した処理方法が異なる

- 過剰な水分は害虫の発生を招くため管理が必要

- 生ごみ処理機の運用には、定期的なチェックが必要

- 自作の生ごみ処理機を使うことで、ごみ削減と資源活用ができる