ゴミ箱から発生する生ごみの臭いは、多くの家庭で共通する悩みのひとつです。特に梅雨や夏場など、気温や湿度が高くなる時期には、臭いがより強くなり、不快に感じることが増えます。生ごみをそのまま放置すると、菌やカビが繁殖し、悪臭の原因となるため、適切な対策が必要です。

本記事では、ご家庭のゴミ箱の生ごみ臭を効果的に消臭し、臭いの発生を予防する方法について詳しく解説します。日常的にできる簡単な工夫から、より効果的な対策まで幅広くご紹介するので、ぜひ実践してみてください。適切な対策を行うことで、快適なキッチン環境を保ち、生活の質を向上させることができます。

この記事のポイント

- 生ごみの臭いが発生する原因が理解できる

- ゴミ箱の臭いを防ぐための具体的な対策を知ることができる

- 生ごみの臭い消しに役立つアイテムの使い方がわかる

- ゴミ箱の管理方法を改善し、臭いを根本から抑える方法が理解できる

もくじ

生ごみの臭い消しに役立つゴミ箱の使い方

- 生ごみが臭くなる原因

- 臭いを悪化させる可能性のあるNG習慣

- 生ごみの処理方法を工夫する

- ゴミ箱の管理

生ごみが臭くなる原因

腐敗による悪臭の発生

生ごみの臭いの主な原因は、腐敗によるものです。この腐敗は、細菌やカビなどの微生物が生ごみを分解する際に、さまざまな臭い物質を発生させることで起こります。これらの臭い物質が混ざり合うことで、強烈で不快な悪臭へと変わるのです。

嫌気性菌の影響

特に、酸素の少ない環境を好む嫌気性菌は、密閉されたゴミ箱やビニール袋の中で活発に繁殖し、臭いの大きな原因となります。菌やカビが繁殖するためには、生ごみという栄養源、水分、適度な温度の3つの条件がそろう必要があります。生ごみはもともと水分を多く含んでいるため、特に高温多湿な時期には微生物の活動が活発になり、臭いが一層強まりやすくなります。

密閉による臭いの悪化

臭いを抑えようと生ごみを密閉してしまうことが、かえって嫌気性菌の増殖を促し、悪臭を強めることもあります。さらに、生ごみが濡れた状態では腐敗が進みやすく、より強い悪臭を発生させる要因になります。ゴミを長時間バケツにためておくと、腐敗による臭いだけでなく、虫の発生や汁の漏れによって臭いが悪化することもあるため、適切な処理が必要です。

臭いを悪化させる可能性のあるNG習慣

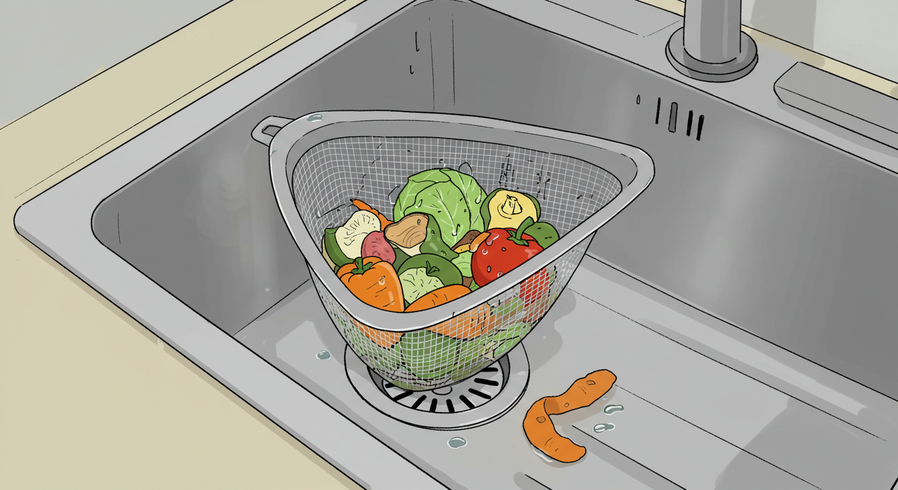

シンク内の三角コーナーの使用

シンク内の三角コーナーに直接生ごみを入れることは、臭いを悪化させる原因になりやすい習慣のひとつです。臭いの元となる菌は水分が多い環境で繁殖しやすいため、三角コーナーが調理や食器洗いの際に水を浴びることで、生ごみが常に湿った状態になってしまいます。この水分が菌の増殖を促進し、生ごみの腐敗を早める原因となります。

生ごみをできるだけ濡らさないようにするためには、水洗いする前に野菜の皮をむき、調理台の上で集めてからポリ袋に入れるなどの工夫が有効です。こうした方法を取り入れることで、シンク内の生ごみの臭いを軽減できます。

密閉による臭い対策の落とし穴

蓋付きのゴミ箱やビニール袋を使って生ごみを密閉することは、一見すると臭いを防ぐのに効果的に思えますが、必ずしも有効な対策とは限りません。密閉することで酸素が少ない環境が生まれ、嫌気性菌が活発に増殖しやすくなります。その結果、臭いの元となる微生物が繁殖し、かえって悪臭が強くなることもあります。

さらに、一般的なポリ袋は臭いを完全に遮断できるわけではなく、時間が経つと臭いが外に漏れ出すことがあります。スプレータイプの消臭剤を使用した場合でも、蓋を開けた際にこもっていた臭いが一気に広がることがあるため、根本的な解決にはなりません。密閉するだけの対策ではなく、適切な処理や消臭対策を組み合わせることが重要です。

生ごみの処理方法を工夫する

水分を減らす工夫

生ごみの嫌な臭いを防ぐために最も基本的な対策の一つは、水分をできるだけ減らすことです。水分は細菌の繁殖を促し、腐敗の原因となるため、捨てる前にしっかりと水気を切るようにしましょう。手で絞るだけでなく、三角コーナーに不織布の水切りネットを使用するのも効果的です。

新聞紙を活用する

生ごみを新聞紙で包むことも、臭いを抑えるのに有効な方法です。新聞紙は水分を吸収するだけでなく、インクに含まれる成分が臭いを吸着する効果も期待できます。特に水分を多く含む生ごみは、新聞紙で包んでから軽く絞ることで、より高い消臭効果が得られます。

小袋や牛乳パックを活用する

生ごみは小さめの袋に入れ、口をしっかりと縛ってからゴミ箱に捨てることで、臭いが広がるのを防げます。また、牛乳パックなどの水を通さない容器を利用するのも良い方法です。牛乳パックをすすいで乾燥させ、生ごみを入れて口を閉じれば、臭いを封じ込めることができます。

調理時の工夫

調理の際には、生ごみができるだけ濡れないようにすることも大切です。例えば、野菜の皮は洗う前に剥き、直接ポリ袋に入れることで余分な水分が付着するのを防げます。肉や魚のトレーやラップに付着したドリップは臭いの原因になりやすいため、水で軽く洗い流してから捨てると良いでしょう。

冷蔵・冷凍保存の活用

最も効果的な方法の一つとして、ゴミの収集日まで生ごみを冷蔵庫や冷凍庫で保管する手段があります。低温環境では細菌の活動が抑制されるため、腐敗の進行を遅らせ、臭いの発生を大幅に抑えることができます。冷凍する場合は、水分を吸収するために新聞紙で包み、さらにビニール袋に入れて密封することで、臭いや汁漏れを防げます。食品と一緒に冷凍することに抵抗がある場合は、専用の容器を用意すると安心です。

ゴミ箱の管理

蓋付きゴミ箱の活用

蓋付きのゴミ箱を使用することは、生ごみの臭いを封じ込めるための基本的な対策です。特に、パッキン付きの密閉性の高いゴミ箱を選ぶことで、臭いの漏れをより効果的に防ぐことができます。

ゴミ袋を二重にする

臭い対策として、ゴミ袋を二重にすることも有効です。これにより、万が一ゴミ袋が破れた場合でも臭いが直接ゴミ箱に付着するのを防ぎ、臭いの拡散を抑えることができます。

ゴミ箱の定期的な清掃

定期的にゴミ箱を清掃することは、染み付いた臭いを取り除くために非常に重要です。水洗いはもちろんのこと、アルコール消毒や重曹水に浸け置く方法、または塩素系漂白剤の希釈液で拭く方法があります。漂白剤を使用する際は、換気を十分に行い、使用上の注意を守ることが大切です。洗浄後はしっかりと乾燥させることで、カビや細菌の繁殖を抑え、臭いの再発を防ぎます。

ゴミ袋の底に新聞紙や布を敷く

ゴミ袋を使用する際に、袋の底に新聞紙や不要になった布を敷くのも有効な臭い対策です。これらは生ごみから出る水分を吸収し、ゴミ箱の底が汚れるのを防ぐとともに、臭いを軽減する効果も期待できます。特に水分の多い生ごみの場合は、新聞紙に包んでから捨てる方法と組み合わせることで、より効果を発揮します。

これらのゴミ箱の管理方法を実践することで、生ごみの嫌な臭いを効果的に抑え、快適なキッチン環境を保つことができます。

生ごみの臭い消しにおすすめのゴミ箱対策

- 消臭アイテムを活用する

- 生ごみの臭い消しスプレーの利用

- ハイターを使った消臭方法

- 生ごみ乾燥機の利用

- 逆効果になる可能性のある対策

- ゴミ箱に残ってしまった臭いへの対策

消臭アイテムを活用する

生ごみの臭い対策には、さまざまな消臭効果を持つアイテムを活用することが有効です。日常的に使える手軽な方法から、より効果的な対策まで、いくつかのアイテムを紹介します。

重曹を使った消臭対策

重曹(炭酸水素ナトリウム)は、アルカリ性の性質を持ち、生ごみから発生する酸性の臭いを中和する効果が期待できます。また、消臭と除湿の両方の働きがあり、手軽に使えるのもメリットです。ゴミ袋やゴミ箱に直接振りかける方法や、ゴミ箱の底に敷いておく方法が効果的です。さらに、重曹を水に溶かしてスプレーを作り、生ごみやゴミ箱に吹きかけることで、臭いの発生を抑えられます。

アルコールスプレーの活用

アルコールには除菌効果があり、臭いの原因となる細菌の繁殖を抑えることで、臭いの軽減につながります。生ごみを小袋に入れる際や、ゴミ箱の内外に吹きかけると効果的です。キッチン用のアルコールスプレーを代用することもできます。

アロマスプレーの効果と注意点

アロマスプレーには抗菌作用のある精油が含まれているものもあり、細菌の繁殖を抑える効果が期待できます。ただし、香りの強いものは生ごみの臭いと混ざって逆に不快な臭いになることがあるため、無香料や消臭成分が含まれたものを選ぶとよいでしょう。

コーヒーかすやお茶がらを再利用

乾燥させたコーヒーかすは多孔質の構造を持ち、臭い成分を吸着するため脱臭剤として利用できます。空気を通す容器に入れてゴミ箱の近くに置くほか、生ごみと一緒に捨てるのも効果的です。同様に、お茶の出がらしに含まれるカテキンには抗菌・消臭作用があるため、乾燥させたものを生ごみに振りかけることで臭いを抑えられます。

酢や明礬水(みょうばん水)を活用

酢は酸性の性質を持ち、菌の繁殖を抑える効果があるため、生ごみの臭いが染み付いた場所の拭き掃除に利用できます。また、明礬水には殺菌効果があり、薄めたものをスプレーすることで臭いの発生を抑えることが可能です。

市販のゴミ箱用消臭剤

市販の消臭剤には、ゴミ箱の蓋裏に貼るタイプやスプレータイプがあります。貼るタイプは手軽に使えますが、香料が強いものは生ごみの臭いと混ざると逆効果になることもあるため、無香料のものを選ぶのがおすすめです。一方、スプレータイプは即効性がありますが、持続性に欠けるため、こまめに使用する必要があります。

銅の消臭効果

銅には抗菌作用があり、生ごみの臭いを軽減する効果があるといわれています。実際に、ゴミ箱に銅製の硬貨を入れることで臭いが抑えられたという報告もあります。

猫砂を活用する

消臭効果のある猫砂には、樹木エキスなどが含まれており、生ごみの臭いを軽減する可能性があります。特に、アンモニア臭などの有機的な臭いに対して効果が期待できます。

これらの消臭アイテムは単独で使うだけでなく、複数の方法を組み合わせることで、より効果的に生ごみの臭いを抑えることができます。

生ごみの臭い消しスプレーの利用

生ごみの臭いを手軽に抑える方法の一つとして、消臭スプレーの活用があります。生ごみの臭いは時間が経つにつれて強くなりやすく、特に湿気の多い時期や気温が高い環境では悪臭が発生しやすくなります。こうした臭いを抑えるために、適切な消臭スプレーを選び、効果的に使用することが重要です。

消臭スプレーの種類と特徴

生ごみの臭いを抑えるためのスプレーには、さまざまな種類があります。それぞれの特徴を理解し、目的に応じて使い分けると効果的です。

- アルコールスプレー: 除菌効果があり、臭いの原因となる細菌の繁殖を抑えることで臭いの発生を防ぎます。ゴミ袋の内側やゴミ箱の蓋に吹きかけると効果的です。

- 重曹スプレー: アルカリ性の重曹は、生ごみの酸性の臭い成分を中和し、消臭効果を発揮します。水に溶かしてスプレーすることで、安全かつ手軽に臭い対策ができます。

- クエン酸スプレー: アルカリ性の臭い(アンモニア臭など)に効果的で、酸の力で臭いの成分を分解します。特に魚や肉の生ごみに効果があります。

- 酢スプレー: 天然の抗菌・消臭成分を含んでおり、安全性が高いのが特徴です。水で薄めて使用することで、刺激臭を抑えながら効果的に消臭できます。

- 市販の消臭スプレー: 化学的に臭いを分解する成分を含むものや、天然由来の成分を使用したものなど、さまざまな種類があります。香り付きのものは、生ごみの臭いと混ざると逆効果になることがあるため、無香料タイプを選ぶのが無難です。

スプレーの使い方

消臭スプレーは、生ごみを捨てるたびにゴミ袋の内側やゴミ箱の内壁に吹きかけることで、臭いの発生を防ぐことができます。また、ゴミ箱の蓋や周囲にスプレーしておくと、こもった臭いを抑える効果があります。

さらに、ゴミ箱を定期的に掃除する際にスプレーを使用することで、臭いの原因となる細菌や汚れをしっかりと取り除くことができます。特に重曹やクエン酸スプレーは、ナチュラル成分で環境にも優しく、安全に使えるためおすすめです。

スプレーを使用する際の注意点

- 市販の消臭スプレーを使用する場合は、成分を確認し、ゴミ袋やゴミ箱の素材に影響がないか確認しましょう。

- 酢やクエン酸スプレーは酸性が強いため、金属部分に使用するとサビの原因になることがあります。

- アルコールスプレーを使用する際は、火気に注意し、換気をしながら使うことが大切です。

生ごみの臭いは、こまめな処理と適切な消臭対策を組み合わせることで大幅に軽減できます。消臭スプレーを上手に活用し、快適なキッチン環境を保ちましょう。

ハイターを使った消臭方法

生ごみの臭いを効果的に消臭する方法の一つとして、ハイター、特に台所用の塩素系漂白剤であるキッチンハイターを活用することが挙げられます。ハイターのような塩素系漂白剤は強力な殺菌効果を持ち、臭いの原因となる菌やカビを死滅させることで、根本的な消臭効果を発揮します。ゴミ箱に染み付いた臭いや、生ごみから発生する臭いに対して、適切な方法で使用することで高い効果が期待できます。

ゴミ箱の洗浄と除菌

ゴミ箱自体に臭いが染み付いてしまっている場合は、ハイターを使ってつけ置き洗いや拭き取りを行うことが効果的です。

- ゴミ箱を空にし、食器用洗剤で軽く洗って表面の汚れを落とします。

- キッチンハイターなどの塩素系漂白剤を水で薄めた液を作ります。希釈の割合は製品の指示に従いましょう。

- 薄めたハイター液をゴミ箱の内側にかけ、半日ほどつけ置きします。または、キッチンペーパーにハイター液を染み込ませ、ゴミ箱の内側に貼り付けて1時間ほど放置する方法も有効です。

- つけ置き後は、十分に水で洗い流し、しっかりと乾燥させます。

- プラスチック製のゴミ箱であれば比較的安全に使用できますが、木製のものに使用すると変色の恐れがあるため注意が必要です。

生ごみへの直接的な使用

生ごみそのものから発生する臭いを抑えるためには、ハイターを直接使用する方法もあります。

- 薄めたハイター液をスプレーする: 生ごみをビニール袋に入れる際に少量スプレーすると、菌の繁殖を抑えて臭いの発生を軽減できます。また、ゴミ箱に生ごみを入れた後にスプレーすることで、さらなる消臭効果が期待できます。

- キッチン泡ハイターを活用する: ゴミ袋の中で生ごみが発酵し、臭いや膨張の原因となる場合に、キッチン泡ハイターをゴミ袋の中に直接噴射することで、発酵を抑え、殺菌と消臭の効果を得られます。

- 三角コーナーでの使用: ボウル一杯の水にキャップ一杯のキッチンハイターを混ぜた液を作り、生ごみを入れるたびに少量かけることで、臭いの発生を防ぎます。特に就寝前にこの方法を実践し、生ごみをビニール袋に入れてしっかりと縛ってからゴミ箱に捨てると、翌朝の不快な臭いを抑えられます。

使用時の注意点

ハイターを使用する際は、換気をしっかりと行い、ゴム手袋などを着用して直接触れないように注意してください。また、酸性の洗剤などと混ぜると有毒なガスが発生する危険性があるため、絶対に避けてください。

適切な方法でハイターを使用することで、ゴミ箱の生ごみの臭いを効果的に抑え、清潔な環境を維持することができます。

生ごみ乾燥機の利用

生ごみの処理方法の一つとして、生ごみ乾燥機を活用する方法があります。生ごみ乾燥機は、生ごみに熱風を当てて水分を蒸発させることで、大幅な減量と乾燥を実現する家電製品です。生ごみの臭いや雑菌の繁殖は水分が大きな要因となるため、乾燥させることは臭い対策として非常に効果的です。

生ごみ乾燥機ルーフェンの生ごみ処理状況

生ごみ乾燥機のメリット

生ごみ乾燥機には、以下のようなメリットがあります。

- 強力な消臭効果: 水分を蒸発させることで腐敗の進行を抑え、嫌な臭いの発生を大幅に減らします。

- 大幅な減量: 生ごみの体積が数分の1から数十分の1にまで減るため、ゴミ出しの回数を減らせます。

- 堆肥化の促進: 乾燥させた生ごみは、良質な堆肥の原料として利用しやすくなります。

- 害虫対策: 水分がなくなることで、コバエなどの害虫の発生を抑えられます。

- 長期保存が可能: 乾燥させた生ごみは腐りにくいため、一時的に保管することもできます。

生ごみ乾燥機のデメリット

一方で、生ごみ乾燥機には以下のようなデメリットもあります。

- 初期費用が高い: 他の生ごみ処理方法と比較して、本体価格が高額になりがちです。

- 電気代がかかる: 乾燥運転には電力を消費するため、毎月の電気代が増える可能性があります。

- 運転音が気になる場合がある: 機種によっては運転音が大きく、気になることがあります。

- メンテナンスが必要: フィルターの交換や清掃など、定期的なメンテナンスが求められます。

- 設置スペースが必要: ある程度のスペースを確保する必要があるため、キッチンの環境に応じて検討が必要です。

生ごみ乾燥機の種類

生ごみ乾燥機には、「温風乾燥式(ヒーター式)」が主流です。

温風乾燥式は、高温のヒーターで温風を発生させ、生ごみの水分を蒸発させる方式です。短時間で乾燥でき、臭いを大幅に軽減できるため、多くの家庭で利用されています。

ルーフェン、パリパリキュー、パリパリキューライト、パナソニックなど

その他の生ごみ処理機

家庭用生ごみ処理機としては、バイオの力で生ごみを処理する機種もあります。これらは微生物を利用して生ごみを分解する方式で、水分を蒸発させるのではなく、主に堆肥化を目的としています。生ごみを減量する効果はありますが、乾燥を目的とした生ごみ乾燥機とは異なるカテゴリーに分類されます。

生ごみ乾燥機を選ぶ際のポイント

生ごみ乾燥機を選ぶ際には、以下の点を考慮することが重要です。

- 処理容量: 家庭のゴミの量に合ったサイズを選ぶ。

- 乾燥時間: 時間のかかるモデルと短時間で処理できるモデルがある。

- 電気代: 長期的なコストを考え、省エネ性能も確認する。

- 運転音: 静音性が求められる場合は、口コミやレビューを参考にする。

- メンテナンスの手間: フィルター交換や掃除の頻度をチェック。

- 設置スペース: キッチンやゴミ置き場のスペースに適したサイズを選ぶ。

- 予算: 本体価格とランニングコストのバランスを考慮する。

生ごみ乾燥機の活用が向いているケース

これまでの対策として、生ごみの水気をよく切る、新聞紙で包む、密閉できる袋や容器に入れる、冷凍保存するなどの方法が挙げられていました。生ごみ乾燥機は、これらの対策をさらに強化し、より根本的な臭い対策とゴミの減量化を実現する手段と言えます。

特に、生ごみの臭いに強く悩んでいる場合や、家庭菜園やガーデニングで堆肥化に関心がある場合には、生ごみ乾燥機の導入を検討する価値があるかもしれません。ただし、導入にあたっては、ライフスタイルやキッチンの環境、予算などを総合的に考慮し、最適な機種を選ぶようにしましょう。

逆効果になる可能性のある対策

香りの強い消臭剤の使用

生ごみの臭い対策を行う際には、方法によっては逆効果となり、かえって不快な状況を招くことがあります。その一例が、香りの強い消臭剤を使って生ごみの臭いを覆い隠そうとする方法です。生ごみの腐敗臭と消臭剤の香りが混ざることで、より複雑で不快な臭いが発生することがあります。特に、ミント系の香りは、場合によってはアンモニア臭を増大させる可能性があるとも言われています。根本的な臭いを取り除かず、一時的に別の香りで誤魔化す方法では、問題の解決にはなりません。できるだけ無香料タイプの消臭剤を選ぶほうが効果的です。

効果がない消臭剤を使い続ける

消臭効果が感じられない製品を使い続けることも、時間や労力の無駄になるだけでなく、精神的な負担にもつながります。生ごみの臭い成分は状況によって異なるため、すべての消臭剤が同じように効果を発揮するわけではありません。家庭で発生する臭いには、生ごみ、おむつ、ペットシーツなどさまざまな種類があり、それぞれの成分に適した消臭剤を選ぶことが重要です。

もし特定の臭いに対して効果がないと感じた場合は、その臭いに特化した消臭剤を検討するのも一つの方法です。ただし、効果が薄い場合には、別の種類の消臭剤や別の対策を試すことも考えましょう。同じ方法を繰り返すよりも、生ごみの処理方法やゴミ箱の管理方法を見直すことが、より効果的な臭い対策につながります。

ゴミ箱に残ってしまった臭いへの対策

生ごみの臭いは、適切に処理をしていても時間が経つにつれてゴミ箱自体に染み付いてしまうことがあります。こうした臭いを効果的に取り除くためには、いくつかの対策を組み合わせることが有効です。

天日干しで臭いをリフレッシュ

まず、ゴミ箱を空にし、天気の良い日に日光に当てる天日干しを行うことが推奨されます。紫外線には殺菌効果があり、臭いの原因となる細菌の繁殖を抑えるだけでなく、臭い成分を分解する効果も期待できます。

重曹を使った消臭方法

重曹は優れた消臭効果を持ち、ゴミ箱の臭い対策にも活用できます。重曹と少量の水を混ぜてペースト状にし、ゴミ箱の内側に塗布してしばらく置いた後、水で洗い流すと臭いを吸着してくれます。また、お湯に重曹を溶かした重曹水にゴミ箱を浸け置きする方法も効果的です。

アルコールや漂白剤で拭き掃除

アルコールや漂白剤を使った拭き掃除も、ゴミ箱の消臭に役立ちます。アルコール除菌シートやアルコールスプレーを使用して、ゴミ箱の内側や蓋を丁寧に拭くことで、臭いの原因となる細菌の繁殖を抑えることができます。より強力な消臭・除菌効果を求める場合は、塩素系漂白剤(ハイターなど)を水で薄めた希釈液で拭き掃除するのも有効です。

漂白剤を使用する際は、換気を十分に行い、ゴム手袋を着用して直接触れないように注意してください。特に染み付いた臭いを取り除きたい場合は、ゴミ箱を漂白剤の希釈液にしばらく浸け置きする方法も効果的です。

乾燥させることも重要

清掃後は、ゴミ箱をしっかりと乾燥させることも臭い対策として欠かせません。湿気が残ったままだと細菌の繁殖を助長し、臭いが再発する原因となります。これらの方法を試し、ゴミ箱に染み付いた嫌な臭いをしっかりと取り除くことで、より快適なキッチン環境を維持することができます。

生ごみの臭い消し対策とゴミ箱の管理法:まとめ

- 生ごみの臭いの主な原因は、細菌の繁殖と腐敗によるガスの発生

- 嫌気性菌は酸素の少ない環境で繁殖し、悪臭を強める

- 三角コーナーの使用は生ごみが湿りやすく、臭いを悪化させる

- 密閉するだけでは臭いを防げず、逆に嫌気性菌が増えることがある

- 生ごみはできるだけ水分を減らしてから捨てることが重要

- 新聞紙を使って生ごみを包むと水分吸収と消臭効果が期待できる

- 小袋や牛乳パックを活用すると、ゴミ箱内の臭い漏れを防げる

- 生ごみを冷凍・冷蔵すると腐敗が進まず、臭いを抑えられる

- ゴミ箱は蓋付きで密閉性の高いものを選ぶと臭いを軽減できる

- ゴミ袋を二重にすると臭いの漏れを防ぐ効果がある

- ゴミ箱を定期的に洗浄し、重曹や漂白剤で除菌することが大切

- 消臭スプレーやアルコールスプレーは細菌の繁殖を抑えるのに有効

- ハイターを使った洗浄でゴミ箱の臭いを根本から取り除ける

- 生ごみ乾燥機を使うと臭いの発生を抑えつつ、生ごみを減量できる

- これらの対策を組み合わせることで、ゴミ箱の生ごみ臭を効果的に防げる