マンションにおける生ごみ処理機は、ゴミ問題の解決や環境負荷の軽減に役立つ設備として注目されています。集合住宅では、生ごみの処理に関する課題が多く、悪臭や害虫の発生、ゴミ出しの負担が問題視されがちです。そこで、生ごみ処理機を導入することで、こうした悩みを解決し、より快適な生活環境を実現できます。

この記事では、生ごみ処理機の種類や選び方、メリット・デメリット、マンションでの設置のポイントについて詳しく解説します。マンションでの生ごみ処理に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

この記事のポイント

- マンションにおける生ごみ処理機の種類と特徴がわかる

- 生ごみ処理機とディスポーザーの違いを知ることができる

- マンションで生ごみ処理機を導入する際の注意点が理解できる

- 生ごみ処理機のメリット・デメリットがわかる

もくじ

マンションで使える生ごみ処理機の種類

- マンション特有の生ごみ処理

- 生ごみ処理機とは

- ディスポーザーとは

- 生ごみ処理機とディスポーザーの違い

- マンションにおけるディスポーザー

- ディスポーザーのメリット

- ディスポーザーのデメリット

マンション特有の生ごみ処理

マンションに住んでいると、生ごみの処理は特有の課題となります。各家庭で出る生ごみの量は少なくても、集合住宅全体で見ると膨大な量になり、悪臭や害虫の発生につながることがあります。特に夏場は腐敗が進みやすく、問題が深刻化しやすいです。

近年、生ごみ処理機が注目を集めています。これは、生ごみを減量し、悪臭や害虫の発生を抑えるための有効な手段として認識されてきたためです。また、環境意識の高まりに伴い、家庭での生ごみ処理を通じて環境負荷を軽減したいというニーズも増えています。

この記事では、マンションにおける生ごみ問題の現状と、その解決策としての生ごみ処理機に焦点を当てます。生ごみ処理機の種類や選び方、メリット・デメリットを詳しく解説するとともに、マンションでの設置時に考慮すべきポイントや、その他の生ごみ対策についても紹介します。マンションにお住まいの方が快適な生活を送るための参考になれば幸いです。

生ごみ処理機とは

生ごみ処理機とは、家庭から出る生ごみを微生物の働きや乾燥などの方法で処理し、減量・消臭を行う機器のことです。設置場所や処理方法によっていくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。

バイオ式

バイオ式は、微生物の働きを利用して生ごみを分解し、堆肥化する方式です。主に屋外での使用に適しており、微生物が有機物を分解するため、化学薬品や油分を多く含む生ごみは処理できません。また、堆肥化には時間がかかるため、長期間の管理が必要となる場合があります。

乾燥式

乾燥式は、温風や熱を利用して生ごみを乾燥させ、体積を減らす方式です。主に屋内で使用され、処理後の生ごみは焼却ごみとして処理する必要があります。バイオ式に比べて短時間で処理でき、雑菌の繁殖を抑える効果がありますが、高温で乾燥させるため電気代が高くなる傾向があります。

ハイブリッド式

ハイブリッド式は、乾燥と微生物分解を組み合わせた方式です。バイオ式と乾燥式の長所を取り入れ、両者のデメリットを補うことができます。短時間で処理できるうえに、電力消費量を抑えられるのが特徴です。また、悪臭の発生を防ぎながら、生ごみを有機物へと変えることが可能です。主に屋内で使用できますが、本体価格はやや高めとなっています。

ディスポーザーとは

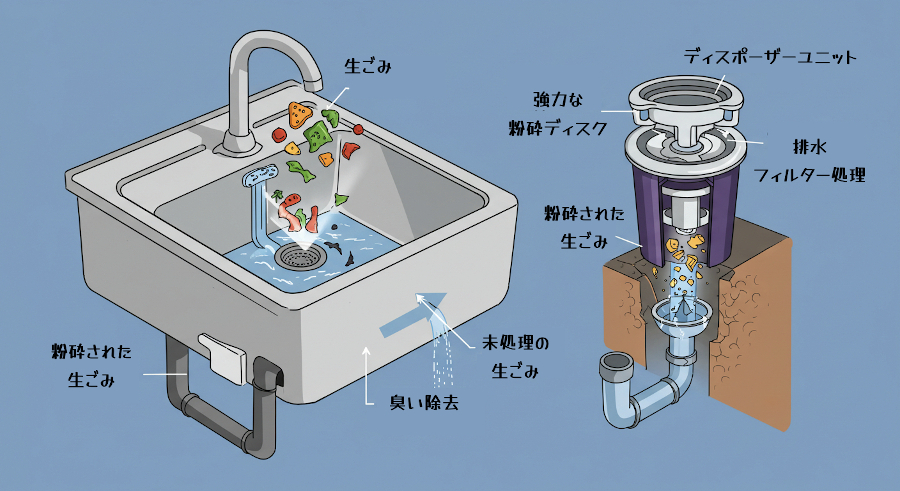

ディスポーザーとは、シンクの下に設置できる生ごみ粉砕機のことです。シンクの排水口に直接取り付けることで、生ごみを粉砕し、水と一緒に排水管へ流して処理します。

ディスポーザーの仕組み

ディスポーザーは、シンクの排水口に設置され、生ごみを投入すると内部の粉砕室で細かく砕かれます。その後、水とともに地中または地下に設置された処理槽へと送り込まれます。処理槽内では微生物が生ごみを分解・浄化し、最終的に浄化された水が公共下水道へと放流される仕組みになっています。

ディスポーザーの種類

ディスポーザーには、大きく分けて「蓋スイッチ方式(一括投入型)」と「連続投入方式」の2種類があります。

蓋スイッチ方式は、蓋を閉めてからスイッチを操作することで稼働する仕組みで、日本のマンションで採用されているほとんどがこのタイプです。安全性が高く、小さな子どもがいる家庭でも安心して使用できます。

一方、連続投入方式は、一度スイッチを押せば稼働が続く仕組みで、一度に大量の生ごみを処理できます。しかし、異物の混入に注意が必要であり、安全性の面で慎重な取り扱いが求められます。

ディスポーザーの普及状況

アメリカでは一般的な設備として広く普及していますが、日本ではまだ導入率が低いのが現状です。しかし、近年では新築マンションを中心にディスポーザーの導入が進んでおり、ディスポーザー付きマンションが注目されるようになっています。

ディスポーザーの歴史

ディスポーザーは、1927年にアメリカで開発された生ごみ処理機が始まりとされています。日本でも大手メーカーが製造を開始しましたが、当時は排水処理技術が十分に発達しておらず、普及には時間がかかりました。現在では、ディスポーザーの導入に対して助成金や補助金を支給する自治体も増えており、以前よりも設置しやすい環境が整いつつあります。

生ごみ処理機とディスポーザーの違い

生ごみ処理機とディスポーザーは、どちらも家庭で生ごみを手軽に処理できる機器ですが、設置場所や処理方法に違いがあります。

設置場所

生ごみ処理機には、屋内用と屋外用の2種類があり、いずれも電力を使用するため、設置場所の近くに電源が必要です。バイオ式は臭いが発生しやすく、サイズも大きいため、屋外に設置するのが一般的ですが、雨風から機器を守る必要があります。

ディスポーザーは、キッチンのシンク下に設置する機器で、設置にはシンク下の十分なスペースが必要です。ただし、自治体やマンションの規約によっては設置が禁止されている場合があるため、事前に確認することが重要です。

処理方法

生ごみ処理機には、「バイオ式」「乾燥式」「ハイブリッド式」の3種類の処理方式があります。

バイオ式は、微生物の働きを利用して生ごみを分解し、堆肥化する方式です。ただし、化学薬品や油分を多く含む生ごみは処理できません。

乾燥式は、温風を利用して生ごみを乾燥させ、体積を減らす方式です。処理後の生ごみは可燃ごみとして廃棄する必要があります。

ハイブリッド式は、乾燥と微生物分解を組み合わせた方式で、バイオ式と乾燥式の長所を取り入れ、両者のデメリットを補うことができます。

ディスポーザーは、生ごみを破砕室で細かく砕き、水道水とともに排水管を通じて処理槽へ運びます。その後、処理槽内の微生物が生ごみを分解・浄化し、最終的に下水道へ放流する仕組みです。ただし、カニの殻や貝殻、肉や魚の大きな骨、果物の硬い種など、一部の生ごみは処理できないため、使用時には注意が必要です。

マンションにおけるディスポーザー

設置の背景

ディスポーザーは、マンションにおける生ごみ処理のさまざまな悩みを解消するために設置が推進されています。生ごみを粉砕し、専用の処理槽で分解・浄化してから排水する仕組みを採用しているため、日々の生ごみ処理の負担を軽減できるとして、多くのマンションで導入が進んでいます。

近年、新築マンションではディスポーザーが標準装備されるケースが増えており、利便性の高い設備として注目されています。特に、機密性の高いマンションでは生ごみの放置による悪臭や害虫の発生が懸念されますが、ディスポーザーを使用することで、生ごみをすぐに処理でき、これらの問題を効果的に抑制できます。

また、ディスポーザーの導入により、生ごみの量が減るため、ゴミ出しの負担も軽減されます。特に、有料の指定ゴミ袋を使用する地域では、ゴミの量が減ることでゴミ袋の購入費用を節約することができる点もメリットの一つです。

さらに、環境への配慮という観点からもディスポーザーは有効です。生ごみを細かく粉砕し、専用の処理槽で微生物による分解・浄化を行った後に排水するため、焼却処分に比べて二酸化炭素の排出量を抑え、環境負荷を軽減することができます。こうした理由から、マンションにおける生ごみ処理の選択肢としてディスポーザーが注目されているのです。

ディスポーザーのメリット

悪臭の発生を防ぐ

ディスポーザーを使用することで、生ごみを放置することによる悪臭の発生を防ぎ、キッチンを清潔に保つことができます。特に夏場は生ごみの臭いが気になりやすいですが、ディスポーザーがあれば消臭スプレーの使用頻度を減らすことができ、快適な環境を維持できます。

ゴミ出しの負担が軽減

家庭から出るゴミのうち、大きな割合を占める生ごみの量を減らせるため、ゴミ袋の使用量を抑えられます。また、重い生ごみをゴミ捨て場まで運ぶ手間が省けるため、ゴミ出しの負担を軽減できます。

害虫の発生を防ぐ

ディスポーザーを利用することで、シンクに生ごみを残すことが減り、コバエやゴキブリなどの害虫の発生を抑えられます。特に、夏場や湿気の多い時期には効果的です。

掃除が楽になる

ディスポーザーを導入すると、三角コーナーを設置する必要がなくなるため、掃除の手間が大幅に軽減されます。排水溝のヌメリも発生しにくくなるため、シンクの掃除がしやすくなり、洗剤代の節約にもつながります。

環境への負荷が少ない

ディスポーザーは、生ごみを細かく粉砕した後、専用の処理槽で微生物による分解・浄化を行い、処理された水を下水に流します。この仕組みにより、生ごみを焼却処分するよりも二酸化炭素の排出量を抑え、環境負荷を軽減できます。

生ごみをすぐに処理できる

生ごみが出た際にすぐに処理できるため、キッチンに生ごみを溜めておく必要がありません。これにより、悪臭や害虫の発生を防ぎ、常に清潔な状態を維持しやすくなります。

ディスポーザーのデメリット

電気代・水道代がかかる

ディスポーザーを使用する際には、生ごみを粉砕するための電気代と、水を流し続けるための水道代がかかります。使用する製品や頻度によって異なりますが、月に数百円から1,000円程度のコストが追加されることがあります。

メンテナンスにコストがかかる

ディスポーザーを快適に使い続けるためには、排水処理設備の定期的なメンテナンスが必要です。これに伴うコストは、マンションの管理費や共益費に反映されることが多いため、導入前に費用面についても確認しておくことが重要です。

定期的なメンテナンスが必要

ディスポーザーは、水を流しながら使用しますが、ゴミの種類によっては排水口に付着し、排水管のトラブルの原因となることがあります。そのため、定期的な清掃やメンテナンスを行うことが推奨されます。

動作音が気になる場合がある

ディスポーザーの作動時には、振動やミキサーのような音が発生することがあります。特に早朝や深夜の使用には注意が必要です。ただし、近年では静音設計や防振機能が向上し、騒音の問題は徐々に改善されつつあります。

処理できない生ごみがある

ディスポーザーはすべての生ごみを処理できるわけではなく、大きな骨や硬い種などは適していません。これらを投入すると、機器の故障の原因となるため、使用する際には注意が必要です。

設置に制限がある地域がある

ディスポーザーは、国内のすべての地域で自由に設置できるわけではありません。地域によっては使用が制限されている場合があり、その背景には下水道設備の構造が関係しています。例えば東京23区では、導入の際に届け出が必要であり、日本下水道協会が認定した製品のみが設置可能となっています。

マンションにおける生ごみ処理機の管理

- ディスポーザーの後付け

- ディスポーザーの使用方法

- ディスポーザーのメンテナンス

- マンションでの設置事例と注意点

- 生ごみ処理機のメンテナンス

- マンションにおける生ごみ処理機の選び方

- その他のマンションの生ごみ対策

ディスポーザーの後付け

ディスポーザーを後付けする際には、いくつかの重要な注意点があります。

後付けの可否

個人での取り付けはできず、自治体への申請が必要となります。ディスポーザーは排水処理システムと連携する必要があるため、単独での設置は認められていません。

排水処理システムの確認

ディスポーザーで粉砕した生ごみは、そのまま下水に流すことが環境への影響を考慮して禁止されている自治体が多いため、専用の処理槽が必要になります。マンションなどの集合住宅では、敷地内に処理設備を設置し、生ごみの固形分を分離し、微生物によって分解処理を行った後に、公共下水道へ流す仕組みを整える必要があります。

管理規約の確認

マンションでは、管理規約によってディスポーザーの設置が禁止されている場合があります。排水管に生ごみが流れ込まないタイプであっても、処理後の排水がマンション共有部の排水管を通るため、事前に管理組合へ確認することが重要です。

自治体の許可

自治体によっては、ディスポーザーの設置が認められていない地域もあります。設置を検討する際には、まず自治体のルールを確認し、必要な許可を取得する必要があります。

代替となる生ごみ処理機の選択

ディスポーザーの設置が難しい場合、代替として独立型の生ごみ処理機を活用する選択肢もあります。バイオ式や乾燥式の生ごみ処理機であれば、マンションでも設置しやすく、環境負荷の軽減にもつながります。

ディスポーザーの使用方法

ディスポーザーを安全かつ効果的に使用するためには、正しい使い方と適切なメンテナンスが重要です。

基本的な使い方

ディスポーザーを使用する際は、以下の手順に従います。

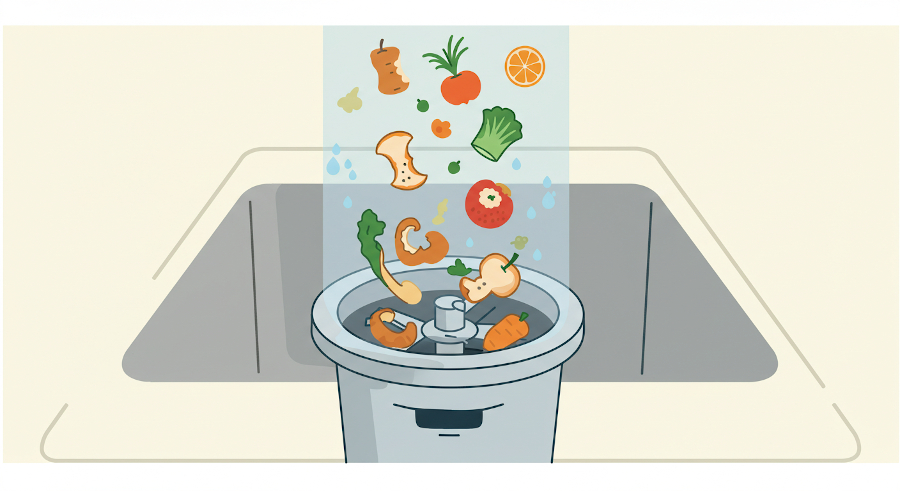

まず、生ごみをディスポーザーに投入し、蓋を閉めて水を流します。機種によってはスイッチと連動して自動的に水が出るものもあり、水の量は指1本程度の太さを目安にするとよいでしょう。

次に、蓋をひねることでスイッチが入り、処理が開始されます。ディスポーザーには、「連続投入方式」と「バッチフィード(一括投入)方式」の2種類がありますが、日本のマンションでは蓋スイッチ式の一括投入型が主流です。

処理時間は1分から1分30秒程度で、バスケット内の生ごみが空になれば完了です。使用時には、生ごみを詰め込みすぎたり、水量が不足したりしないよう注意が必要です。適切な処理のために、毎分8リットル程度の水を使用するのが推奨されます。

処理できるゴミと処理できないゴミ

ディスポーザーは、基本的に多くの食品廃棄物を処理できますが、一部のものは適していません。使用前に説明書を確認し、処理できるものとできないものを把握しておきましょう。

処理できるゴミには、野菜くず、残飯、卵の殻、魚の骨、鶏の骨、麺類、パン、茶葉などの食品くずが含まれます。機種によっては、小さな貝殻(アサリなど)も処理可能です。

一方で、処理できないゴミには、トウモロコシの外皮など繊維質の特に強いもの、大きな貝殻、大きな骨(牛骨・豚骨・大型のカニ殻など)などが挙げられます。

また、同じ種類の生ごみが多いとうまく処理できないことがあるため、さまざまな種類の生ごみを混ぜるのがコツです。スイカの皮など大きなものは、小分けに切り分けて投入するとスムーズに処理できます。

使用時の注意点

ディスポーザーを使用する際には、以下の点に注意が必要です。

食品以外のものは処理できません。特に、スプーンやフォークなどの異物が生ごみと一緒に排水口へ落ちないよう注意しましょう。

また、生花は繊維が強く、処理が難しいためゴミ箱へ捨てるのが適切です。繊維質の多いものを連続して処理すると、ひも状になって絡まり、故障の原因となる可能性があります。

さらに、天ぷら油などの大量の油や熱湯は、排水管の詰まりや損傷を引き起こすため、流さないようにすることが重要です。

ディスポーザーのメンテナンス

ディスポーザーを長く快適に使用するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。日常的なケアに加え、必要に応じて専門的な点検や修理を行うことで、故障を防ぎ、長期間にわたって安全に使用できます。

日常のお手入れ方法

ディスポーザーは、長期間使用しないと臭いや故障の原因となるため、毎日使うことが基本的なメンテナンスとなります。特に、内部を洗浄する機能がある機種では、日常的に使用することで自動的に清潔な状態を保つことができます。

臭いや汚れが気になる場合は、生ごみを入れずに洗剤を数滴垂らしてすすぎ運転をするか、コップ2杯程度の酢を凍らせた氷(酢氷)を粉砕すると効果的です。ただし、漂白剤などの強い薬品は機器にダメージを与える可能性があるため、使用を避けるようにしましょう。

定期メンテナンスの必要性

ディスポーザーを快適に使い続けるためには、排水処理設備の定期的なメンテナンスが必要です。これにかかるコストは、マンションの管理費や共益費に含まれることが多いため、維持費の負担について事前に確認しておくと安心です。

故障時の対処法

マンションに備え付けられているディスポーザーであっても、入居中に故障した場合には、基本的に自費での修理や交換が必要となることがあります。トラブルが発生した際は、まずメーカーや管理会社に連絡し、修理対応の可否や費用について確認しましょう。

交換費用

ディスポーザーの交換費用は、メーカーや機種によって異なります。一般的には、本体の価格に加え、工事費用が発生するため、交換を検討する際には事前に見積もりを取ることをおすすめします。

撤去の可否と手続き

ディスポーザーの撤去は可能ですが、マンションの管理規約で認められていないケースもあるため、事前に管理組合や管理会社に確認が必要です。撤去する場合は、専門業者への依頼が必要となり、撤去費、配管工事費、廃棄処分費、養生費などが発生します。

また、マンションではディスポーザー処理槽の維持管理費用が管理費に含まれていることがあるため、撤去後もこれらの費用負担について管理組合との調整が必要になることがあります。撤去を検討する際は、こうした点も踏まえて慎重に判断しましょう。

マンションでの設置事例と注意点

マンションに生ごみ処理機やディスポーザーを設置する際には、特有の注意点があります。管理規約や使用時の騒音、排水処理システムの有無など、さまざまな要素を事前に確認することが重要です。

マンションの管理規約の確認

ディスポーザーを設置する際には、まずマンションの管理規約を確認しましょう。管理規約によっては、ディスポーザーの設置が禁止されている場合があります。排水管に生ごみが流れないタイプであっても、処理水がマンションの共有排水管を通るため、トラブルを防ぐためにも事前の確認が必要です。

生ごみ処理機の場合、ディスポーザーとは異なり独立型のため、マンションの管理規約に縛られることなく比較的容易に導入できます。ただし、機器の設置場所や臭い対策については、管理組合や所有者との事前の確認が必要になることもあります。

集合住宅での使用に関する注意

ディスポーザーを使用する際には、作動音が発生するため、特に早朝や夜間の使用には注意が必要です。建物の構造によっては音が響きやすく、近隣住民に配慮して使用することが求められます。

また、ベランダに生ごみ処理機を設置する場合は、臭いが周囲に広がり、近隣住民に迷惑をかける可能性があります。臭いが気になりにくい処理方式を選ぶか、設置場所を工夫することが大切です。

ディスポーザーとの併用

生ごみ処理機とディスポーザーは、どちらも家庭で手軽に生ごみを処理できる機器ですが、設置場所や処理方法が異なります。ディスポーザーはキッチンのシンク下に設置し、生ごみを破砕して排水管へ流すのに対し、生ごみ処理機は屋内または屋外に設置し、乾燥や微生物の力を利用して処理します。

両者を併用することで、より効率的に生ごみを処理することができます。例えば、ディスポーザーでは処理が難しい硬い骨や貝殻などを生ごみ処理機で処理することで、排水管の詰まりを防ぎながら生ごみの総量を削減できます。

排水処理システムの有無

ディスポーザーは、生ごみを粉砕処理して排水管へ流すため、専用の処理槽を経由して濾過する必要があります。処理槽が設置されていないマンションでは、個人の判断でディスポーザーを取り付けると、後に排水管の詰まりなどの大きな問題を引き起こす可能性があります。

初めからディスポーザーが導入されていないマンションは、粉砕した生ごみを適切に処理できる排水処理システムが整っていない場合が多く、後付けには大掛かりな工事が必要となります。そのため、ディスポーザーを後から導入するのは現実的に難しいケースが多いでしょう。

マンションでの生ごみ処理機やディスポーザーの導入を検討する際には、これらのポイントを確認し、適切な設備を選択することが重要です。

生ごみ処理機のメンテナンス

生ごみ処理機を快適に長く使用するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。種類によってメンテナンスの方法が異なるため、それぞれの特徴を理解し、適切なケアを行いましょう。

日常的な手入れ

生ごみ処理機は、乾燥式とバイオ式で手入れの方法が異なります。乾燥式の場合、処理後に本体やバケツ、蓋などのパーツを洗浄する必要があります。これにより、臭いや汚れの蓄積を防ぎ、快適に使用し続けることができます。一方、バイオ式では、微生物が生ごみを分解するため、定期的に攪拌を行う必要があります。攪拌が不足すると、分解が進みにくくなり、臭いの原因にもなるため注意が必要です。

定期的なメンテナンス

生ごみ処理機は、タイプによって定期的なメンテナンスの内容が異なります。乾燥式の場合、フィルターの交換が必要です。フィルターの目詰まりを防ぐためにも、メーカーの推奨する交換時期を守ることが重要です。

バイオ式では、バイオ基材やUVランプなどの消耗品が必要となる場合があります。これらはメーカーから購入可能ですが、導入前に交換費用や頻度を確認しておくと安心です。バイオ基材の交換は、数ヶ月から数年ごとに行う必要がありますが、乾燥式に比べるとメンテナンスの頻度が少ない点がメリットです。

故障時の対応

マンションに備え付けられている設備であっても、入居中に故障した場合は基本的に自費での修理・交換が必要になります。故障時の対応については、事前にメーカーや販売店に確認し、迅速に修理を依頼できるよう準備しておくとよいでしょう。

メンテナンスの頻度

生ごみ処理機の種類によって、メンテナンスの頻度は異なります。取扱説明書をよく確認し、適切な頻度でメンテナンスを行うことが、長期間の安定した使用につながります。

専門業者への依頼

自分でメンテナンスを行うのが難しい場合は、専門業者に依頼することも可能です。費用はかかりますが、確実な点検・清掃を行えるため、機器の寿命を延ばすうえで有効な選択肢となります。

マンションにおける生ごみ処理機の選び方

マンションで生ごみ処理機を選ぶ際には、設置環境や処理能力、ランニングコストなど、いくつかのポイントを考慮する必要があります。

設置場所の環境

生ごみ処理機には屋内用と屋外用の2種類があります。屋内用には乾燥式やバイオ式、ハイブリッド式があり、電力を使用するため設置場所の近くに電源が必要です。一方、屋外用はバイオ式が主流で、乾燥式に比べて臭いが発生しやすくサイズも大きいため、雨風を避けられる設置場所を確保する必要があります。

マンションなどの集合住宅では、ベランダなどの屋外スペースが限られている場合や、臭いが近隣住民に迷惑になる可能性があるため、屋内用の防臭機能が優れた処理機を選ぶのがおすすめです。

家族構成と生ごみの量

生ごみ処理機の容量は、家族構成や1日に出る生ごみの量に合わせて選ぶことが重要です。家族の人数が多いほど、また自炊の頻度が高いほど、生ごみの量は増えます。処理機の容量が小さすぎると処理が追いつかず、悪臭や害虫が発生する原因になります。一方、一人暮らしなどで生ごみの量が少ない場合は、コンパクトな処理機を選ぶことで設置スペースや電気代を節約できます。

騒音への配慮

生ごみ処理機は作動時に音が発生するため、特に早朝や深夜の使用には注意が必要です。静音設計のモデルを選ぶことで、近隣住民への影響を最小限に抑えることができます。

ランニングコストの確認

電気代やフィルター、バイオ基材などの消耗品のコストも考慮する必要があります。バイオ式や乾燥式に加え、両方の機能を兼ね備えたハイブリッド式もありますが、本体価格が高くなる傾向があります。また、自治体によっては生ごみ処理機の購入費用の一部を補助する制度があるため、購入前に確認しておくと良いでしょう。

補助金の活用

自治体によっては、生ごみ処理機の購入費用の一部を補助する制度があります。補助金を活用できるかどうか、購入前に自治体の制度を確認しておきましょう。

ディスポーザーが設置できない場合の代替手段

ディスポーザーの設置が難しいマンションでは、生ごみ処理機が有効な代替手段となります。ディスポーザーと異なり、生ごみ処理機は独立型のため、マンションの管理規約に縛られることなく比較的容易に導入できます。ただし、設置場所や臭い対策については、管理組合や所有者との事前の確認が必要になる場合があります。

その他の選定ポイント

生ごみ処理機を選ぶ際には、以下の点も考慮すると良いでしょう。

- 生ごみの処理にかかる時間

- 設置スペースの確保

- 処理後の生ごみの利用方法(肥料として活用するか、可燃ごみとして処分するか)

生ごみ処理機を導入することで、生ごみの量を減らし、悪臭や害虫の発生を抑える効果が期待できます。マンションの環境や生活スタイルに合わせて最適なモデルを選ぶことが大切です。

その他のマンションの生ごみ対策

生ごみ処理機を使用しない場合でも、家庭で手軽にできる生ごみ対策はさまざまあります。適切な方法を取り入れることで、悪臭や害虫の発生を抑え、快適な生活環境を維持することができます。

コンポストの活用

コンポストは、生ごみや落ち葉などの有機物を微生物の力で分解・発酵させ、たい肥を作る方法です。日本では古くから取り入れられており、環境に優しい点が魅力です。専用のコンポスト容器を使うほか、段ボールで代用することも可能です。

ただし、生ごみが分解発酵するまでには時間がかかり、適切な管理をしないと悪臭や害虫が発生する可能性があります。定期的にかき混ぜる必要があるため、多少の手間がかかる点にも留意が必要です。

新聞紙や乾燥剤を活用した臭い対策

生ごみの腐敗臭は雑菌の繁殖によって発生するため、できるだけ水分を取り除くことが大切です。最も手軽な方法として、新聞紙で生ごみを包むと、紙が水分を吸収し雑菌の繁殖を抑える効果が期待できます。新聞紙がない場合は、雑誌やチラシなどの紙類でも代用可能です。

また、市販の乾燥剤を使うことで水分を吸収し、腐敗を遅らせることもできます。特に生ごみの量が多い場合は、こうした方法を組み合わせて対策すると良いでしょう。

冷蔵・冷凍保存による防臭対策

生ごみを冷蔵または冷凍して保管することで、細菌やカビの繁殖を防ぎ、悪臭の発生を抑えることができます。特に生ごみを冷凍しておけば、臭いの心配がなく、害虫がわくのも防げます。抵抗がない場合は、収集日までの一時的な保存方法として活用すると効果的です。

ベランダでの保管

ベランダがある場合は、そこに生ごみを一時的に置くのも一つの方法です。屋外に置くことで生ごみが自然乾燥し、臭いの発生を抑えることができます。また、万が一害虫が発生しても、室内ほどの被害にはなりにくい点もメリットです。

ただし、蓋付きのゴミ箱を使用することが重要です。蓋がないと、悪臭が広がったり、害虫が発生しやすくなったりするため、周囲への配慮を忘れないようにしましょう。

水分除去による腐敗防止

生ごみの強い臭いの主な原因は水分です。水分が多いと生ごみが腐敗しやすくなり、悪臭が発生します。そのため、水切りネットや三角コーナーを活用して生ごみの水分をしっかり切ることが大切です。水分を減らすことで腐敗を遅らせ、臭いを抑える効果が期待できます。

これらの方法を組み合わせることで、生ごみの臭いや害虫の発生を防ぎ、快適な生活空間を維持することができます。

マンションにおける生ごみ処理機の選び方と管理:まとめ

- マンションでは生ごみ処理機の導入が有効な選択肢である

- 生ごみ処理機にはバイオ式・乾燥式・ハイブリッド式がある

- ディスポーザーは設置に制限があるため事前確認が必要

- 生ごみ処理機は臭いや害虫の発生を防ぐ効果がある

- ゴミ出しの負担を軽減できるため住環境が向上する

- 電気代やメンテナンス費用などのランニングコストを考慮する

- 自治体によっては生ごみ処理機の補助金制度がある

- 設置場所によって最適な生ごみ処理機の種類が異なる

- 屋内用は防臭機能、屋外用は耐候性が求められる

- 生ごみ処理機の適切な使い方やメンテナンスが重要

- 処理機の導入が難しい場合は新聞紙や冷凍保存で対策可能

- ベランダでの保管は臭いや害虫対策をしっかり行う必要がある

- 乾燥式は処理が早いが電気代がかかる点に注意する

- バイオ式は堆肥化できるがメンテナンスの手間がかかる

- マンションの管理規約を確認し、設置可否を事前に調べる