生ごみの処理に気をつけているのに、どこからかコバエが発生してしまう…そんな悩みを抱えていませんか?コバエはわずかな匂いや湿気にも敏感に反応し、あっという間に増えてしまいます。本記事では、生ごみのコバエ対策を徹底解説!コバエの発生原因や侵入経路、効果的な予防策、駆除方法を詳しく紹介します。清潔なキッチン環境を維持し、コバエのいない快適な暮らしを手に入れましょう!

この記事のポイント

- コバエの発生原因が理解できる

- コバエを予防する方法を知ることができる

- 効果的な駆除方法がわかる

- キッチンを清潔に保つコツを学べる

もくじ

生ごみの基本的なコバエ対策と予防策

- 台所の悩ましいコバエ問題

- 生ゴミのコバエはどこから来るのか

- ゴミ箱の管理

- コバエを寄せ付けない!その他の予防策

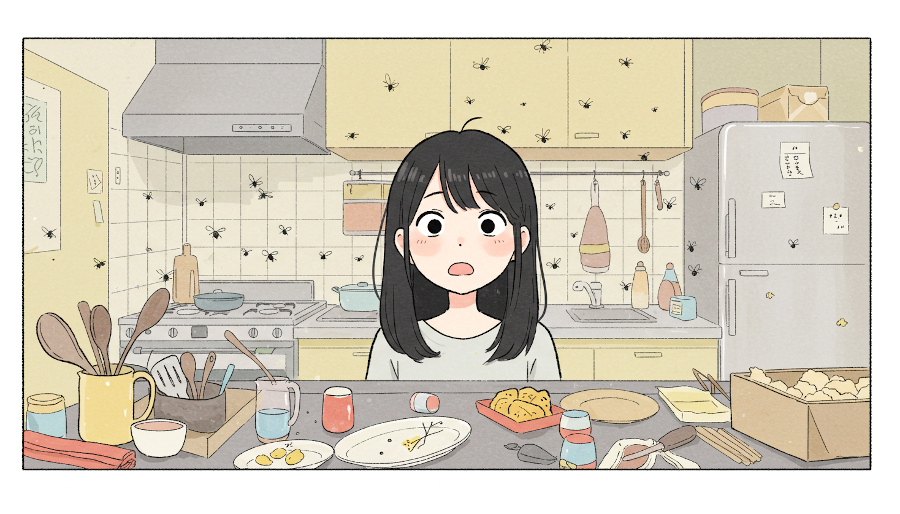

台所の悩ましいコバエ問題

台所で発生するコバエは、その小さな体からは想像もできないほど、私たちの生活に不快感をもたらします。特に生ごみの周囲に群がるコバエは、見た目の不快さだけでなく、食品の衛生面でも懸念を引き起こします。わずかな匂いにも敏感に反応し、すぐに集まってくるため、気がつけば台所にコバエが飛び回っているという状況になりがちです。特に夏場は、数分の放置で発生することも珍しくありません。

コバエが増え続ける理由

コバエの厄介な点は、一度発生すると急速に増殖することです。成虫が生ごみの周囲に卵を産み付け、それが孵化して成虫になるというサイクルを繰り返すため、放置すればするほど数が増えてしまいます。根本的な対策を講じなければ、いつまでもコバエのいない環境を取り戻すことは難しいでしょう。

この記事の目的

本記事では、コバエが発生する原因を明らかにし、今日から実践できる効果的な予防策と駆除方法を詳しく解説します。適切な対策を実践することで、清潔で快適なキッチン環境を維持することができます。

生ごみのコバエはどこから来るのか

家の外からの侵入経路

コバエが室内に現れる主な原因の一つは、家の外からの侵入です。小さな体のコバエは、私たちが気づかないうちに、窓やドアのわずかな隙間をすり抜けたり、網戸の目を通過したりして簡単に入り込んできます。中には、閉まっている窓やドアのわずかな隙間から侵入することもあります。

また、換気扇やエアコンホースの壁との接続部分、排水管周りの隙間、電気やガス、水道の引き込み口、給気口などもコバエの侵入経路となることがあります。さらに、食品や観葉植物を購入した際に、コバエが付着して室内に持ち込まれるケースも少なくありません。特に、野菜や果物の表面にコバエの卵が付着していることがあり、室内に持ち込んだ時点で繁殖の原因となることもあります。このように、家の外には常にコバエが潜んでおり、わずかな隙間や食品とともに室内に入り込んでくるのです。

室内での発生源

一度室内に侵入したコバエは、さまざまな場所で繁殖を繰り返します。最も一般的な発生源は生ごみで、調理の際に出る野菜くずや食べ残し、飲み残し、食べこぼし、さらには洗う前の汚れた食器なども含まれます。また、露出したままの食品や果物もコバエを引き寄せる原因になります。

見落としがちな発生源として、キッチンや洗面所の排水口の汚れや、排水パイプ内部の汚れが挙げられます。冷蔵庫の下の湿気がたまる部分やドレンパン、排水管内部のスカムなども、コバエの繁殖に適した環境です。さらに、観葉植物の土、ペットの餌や糞も発生源となることがあります。意外なところでは、湿気を含んだ段ボールもコバエの発生を助長するため、注意が必要です。

生ごみに付着している卵のリスク

生ごみの中には、すでにコバエの卵が産み付けられている可能性があります。例えば、購入した野菜や果物の表面に目に見えない卵が付着していることがあり、それらが傷んで生ごみとなると、すでにコバエの発生源となっている場合があります。密封したゴミ袋の中でも卵が孵化し、短期間で繁殖が進むことがあるため、生ごみの管理には注意が必要です。

ゴミ箱の管理

家庭で発生するコバエの多くは、生ごみを放置することで引き起こされます。そのため、ゴミ箱の管理を徹底することが、コバエ対策の第一歩となります。まず重要なのは、フタ付きのゴミ箱を使用し、しっかりと密閉することです。特に食品ゴミを入れるゴミ箱は、フタがきちんと閉まっているかを確認し、破損している場合は修理や買い替えを検討しましょう。ゴミ箱のフタを閉めることで、コバエの侵入を物理的に防ぐことができます。

生ごみは早めに処理する

生ごみを長時間放置すると、腐敗が進み、コバエが好む匂いが強く発生してしまいます。特に夏場は腐敗のスピードが速いため、ゴミ袋はこまめに交換し、できれば毎日捨てることが理想です。生ごみを捨てる際には、水分をしっかり切り、新聞紙や古紙などで包んでからポリ袋に入れると、腐敗の進行を遅らせ、匂いの拡散を防ぐことができます。さらに、ポリ袋はしっかりと密封し、空気をできるだけ抜いてから袋の口をねじって縛ることで、コバエの侵入や内部での孵化を防ぐことができます。

ゴミ箱の清掃を忘れずに

ゴミ箱の内部も定期的に清掃し、清潔な状態を保つことが大切です。中性洗剤や漂白剤を使って丁寧に洗浄し、しっかりと乾燥させることで、ゴミ箱に残った汚れや液体、コバエの卵を取り除くことができます。特にゴミ箱の底に溜まった液体や汚れは見落としがちですが、コバエの発生源となるため、念入りに清掃しましょう。

三角コーナーの使用を見直す

シンクに三角コーナーを設置すると、生ごみが水分を含みやすく、腐敗しやすいため、コバエの発生を招きやすい環境となります。そのため、できるだけ三角コーナーの使用は避けるのがおすすめです。代わりに、立てて使える水切り袋をシンクの外に設置し、調理の都度生ごみを処理する方法が効果的です。これらの対策を実践することで、ゴミ箱からのコバエ発生を大幅に減らすことができるでしょう。

コバエを寄せ付けない!その他の予防策

食材や調味料の適切な保管

生ごみの管理に加えて、日常の習慣を見直すことで、コバエの発生を防ぐことができます。まず、食材は常温で放置せず、購入後は速やかに冷蔵庫に入れるか、密閉容器に移して保管することが重要です。特に果物や野菜はコバエが好むため、常温での保管は避けるようにしましょう。同様に、醤油や油、料理酒、みりんなどの調味料も、冷蔵庫にしまうか、しっかりとフタの閉まる容器に入れて保管することで、わずかなこぼれや匂いが原因となるコバエの発生を防ぐことができます。

食べ残しやシンクの管理

食べ残しの食品や飲み残しもコバエの餌となるため、放置は厳禁です。特に酒類の匂いはコバエを強く引き寄せるため、飲み残しはすぐに冷蔵庫にしまうようにしましょう。食べ残しはラップをするかフタ付きの容器に入れて保存し、使用後の食器や調理器具はできるだけ早く洗い、シンクに汚れたまま放置しないことが大切です。

シンクの排水口や三角コーナーを使用している場合は、ヌメリをこまめに掃除することも効果的なコバエ対策になります。これらの場所には生ごみのカスが溜まりやすく、コバエの幼虫の餌となるため、排水口クリーナーを定期的に使用し、清潔な状態を保ちましょう。

観葉植物やペットの管理

観葉植物を育てている場合は、水やりの頻度に注意し、土が常に湿った状態にならないようにすることが重要です。土の表面にカビが生えた場合は、取り除くか、必要に応じて新しい土に交換すると良いでしょう。

ペットを飼っている家庭では、ペットのフンを放置せず、定期的に掃除することが不可欠です。フンが放置されると、コバエの発生源になるだけでなく、衛生的にも問題が生じるため、こまめな清掃を心がけましょう。

コバエの侵入経路を防ぐ

コバエの侵入経路を塞ぐことも重要な予防策です。窓やドアのわずかな隙間はもちろん、換気扇やエアコンホースが通る壁の隙間なども、コバエの侵入経路となり得ます。防虫ネットの設置や隙間埋めグッズを活用し、できる限りこれらの経路を塞ぐようにしましょう。コバエはその小さな体を活かして、思いがけない場所から侵入してくる可能性があるため、注意が必要です。

これらの予防策を実践することで、コバエを寄せ付けない清潔な環境を維持しやすくなります。

さまざまな生ごみのコバエ対策

- 見つけたら即退治!スプレーの活用

- 重曹で清潔キープ!コバエを防ぐ掃除術

- 生ごみ処理機を活用したコバエ対策

- 強力なコバエ対策に!電撃殺虫器の魅力

- それでもコバエが減らない場合:最終手段

見つけたら即退治!スプレーの活用

コバエを見つけた際に手軽に使える駆除方法の一つが、市販のコバエ用殺虫スプレーです。これらのスプレーには様々な種類があり、それぞれに特徴があります。

直接噴射するタイプのスプレーは、見つけたコバエに直接吹き付けることで、即効性のある駆除効果が期待できます。一方、ワンプッシュタイプの部屋用スプレーは、薬剤を空間全体に拡散させることで、広範囲のコバエを駆除する目的で使用されます。製品によっては、部屋の隅々まで薬剤が行き渡り、目に見えない場所に潜むコバエにも効果を発揮するとされています。

また、生ごみやゴミ箱に直接スプレーするタイプの製品もあります。これは、コバエが発生しやすい場所に事前にスプレーしておくことで、寄り付きを防ぎ、発生を抑制する効果が期待できます。

スプレー使用時の注意点

スプレーを使用する際には、食品に直接かからないよう注意が必要です。特にキッチンで使用する場合は、調理台や食器に薬剤が付着しないよう、使用前に移動させるかカバーをかけるなどの対策を行いましょう。

ただし、スプレーはあくまでコバエを一時的に駆除するための手段であり、根本的な解決にはなりません。コバエを完全に駆除するためには、発生源を特定し、それを取り除く対策が不可欠です。スプレーで数を減らした後は、生ごみの適切な管理や室内の清掃を徹底し、コバエの発生を防ぐ環境を整えましょう。

重曹で清潔キープ!コバエを防ぐ掃除術

重曹は油汚れやヌメリの除去に効果的で、キッチンを清潔に保つための優れた掃除アイテムです。コバエは生ごみや排水口の汚れ、シンク周りの食べカスに集まりやすいため、これらの場所を定期的に掃除することで発生を防ぐことができます。

排水口の掃除に重曹を活用

排水口のゴミ受けに溜まったゴミを取り除いた後、重曹をカップ半分程度振りかけ、その上から熱湯をゆっくり注ぐことで、汚れを分解しながらヌメリを洗い流すことができます。また、重曹と少量の水を混ぜてペースト状にし、排水口の周りやゴミ受けに塗りつけてしばらく置いた後、ブラシでこすって洗い流す方法も効果的です。

ゴミ箱の消臭にも重曹を活用

ゴミ箱の底に重曹を少量振りかけておくことで、生ごみから発生する嫌な臭いを中和する効果が期待できます。さらに、定期的にゴミ箱を清掃する際に、重曹水で拭き掃除を行うと、消臭効果を高めながら清潔な状態を維持できます。

シンク周りの清掃でコバエ対策

シンクには水垢や油汚れ、食品カスが付着しやすく、これらがコバエのエサとなる可能性があります。重曹を研磨剤として活用し、水で湿らせたスポンジにつけてシンクを磨くことで、これらの汚れを効果的に落とせます。重曹は弱アルカリ性であり、軽いヌメリにも効果を発揮します。シンクの隅々まで丁寧に掃除し、最後に水でしっかり洗い流すことで、コバエが寄り付きにくい清潔な環境を作ることができます。

重曹を活用した掃除を日常的に行うことで、キッチン全体を清潔に保ち、コバエの発生を予防しましょう。

生ごみ処理機を活用したコバエ対策

生ごみ処理機は、家庭から出る生ごみを減量・分解することで、コバエの発生を抑える効果が期待できます。コバエは生ごみを餌にして繁殖するため、できるだけ早く処理することが対策の重要なポイントとなります。

生ごみ処理機の種類とコバエ対策への効果

生ごみ処理機にはさまざまな種類があり、それぞれコバエ対策への効果も異なります。

乾燥式生ごみ処理機

生ごみを加熱して乾燥させることで、水分を大幅に減らし、腐敗の進行を遅らせる処理機です。これにより、コバエが寄り付きにくく、卵を産み付けにくい環境を作ることができます。さらに、生ごみの体積が減るため、保管スペースの節約にもつながります。ただし、乾燥後の生ごみを放置すると、細かい破片が残り、コバエの温床となる可能性があるため、適切な処理が必要です。

バイオ式生ごみ処理機

微生物の働きを利用して生ごみを分解し、堆肥化する処理機です。適切に管理されていれば、生ごみの分解が進み、コバエの発生を抑えることができます。しかし、微生物のバランスが崩れたり、処理能力を超えた量の生ごみを投入したりすると、悪臭が発生し、逆にコバエを引き寄せる可能性があります。そのため、定期的なメンテナンスや適切な管理が必要です。

粉砕式生ごみ処理機(ディスポーザー)

マンションなどで利用されることの多いデイスポーザーは、生ごみを細かく粉砕し、排水とともに下水道へ流すタイプの処理機です。生ごみを速やかに処理できるため、一時的にコバエの発生を抑える効果が期待できます。ただし、排水口に微細な生ごみが残ると、それがコバエの発生源となる可能性があるため、排水口の定期的な清掃が欠かせません。また、下水管の詰まりや下水処理場への負荷といった課題も考慮する必要があります。

生ごみ処理機と併用すべきコバエ対策

生ごみ処理機を導入する際は、生活スタイルやキッチンの環境、処理したい生ごみの種類を考慮し、適切な機種を選ぶことが大切です。また、どの種類の処理機を使用する場合でも、取扱説明書に従い、正しく使用・管理することで、より高いコバエ対策の効果を得ることができます。

ただし、生ごみ処理機を活用しても、室内に食べ残しや汚れがあれば、それがコバエの発生源となる可能性はあります。そのため、生ごみ処理機の使用に加えて、こまめな掃除、食品の適切な保管、排水口の清掃などの基本的な対策を並行して行うことが、コバエの発生をより効果的に抑えるポイントとなります。

強力なコバエ対策に!電撃殺虫器の魅力

コバエの発生に悩んでいる方におすすめなのが、電撃殺虫器です。この殺虫器は、360〜400nmの光波長を利用してコバエを強力に誘引し、1000Vの高圧ネットで瞬時に駆除します。従来のコバエ取りグッズよりも広範囲に効果を発揮し、ショウジョウバエやチョウバエを含むさまざまな害虫に対応可能です。

薬剤不使用で安全・環境に優しい

スプレーや殺虫剤とは異なり、この電撃殺虫器は物理的な駆除方法を採用。薬剤を一切使用しないため、妊婦や赤ちゃん、ペットがいる家庭でも安心して使えます。煙や臭いが発生せず、快適な室内環境を維持できるのも大きなメリットです。

高い実用性と利便性

- 改良版ランプ管を採用し、より強力にコバエを誘引

- コード長さ2m&スイッチボタン付きで使いやすい設計

- 静音設計で就寝時にも気にならない

- 省エネ設計(6W消費)で電気代を気にせず使用可能

- 吊るしても置いても使えるツーウェイ仕様

キッチン・リビング・寝室など、どこでも活躍!

この電撃殺虫器は、キッチンの生ゴミ周りのコバエ対策に最適。さらに、リビング、玄関、オフィス、飲食店など、幅広い場所で使用できます。取り外し可能なトレイと付属のブラシでお手入れも簡単。いつでも清潔に保てる設計です。

コバエの発生を防ぐために

コバエを根本から撃退するには、電撃殺虫器の使用と並行して、生ゴミの管理や排水口の清掃を徹底することが重要です。この殺虫器を活用しながら、清潔な環境を維持し、コバエのいない快適な生活を手に入れましょう!

それでもコバエが減らない場合:最終手段

これまで紹介した予防策や駆除方法を試してもコバエの数が減らない場合、より強力な対策を検討する必要があります。

市販のコバエ捕獲器を活用

まず、市販のコバエ捕獲器(コバエがホイホイなど)を利用する方法があります。これらの製品は、コバエが好む匂いで誘引し、粘着シートなどで捕獲する仕組みですが、コバエの種類によって効果に差が出ることがあります。特に、コバエがホイホイはショウジョウバエ科に特化したトラップであり、ノミバエなどの別種のコバエには効果が期待できないこともあります。

また、めんつゆトラップなどの自作トラップも試されることがありますが、全てのコバエに効果があるわけではありません。特定の匂いに反応するコバエには有効ですが、それ以外の種類にはほとんど効果が見られない場合もあります。

燻煙剤の使用

より強力な手段として、燻煙剤(バルサンなど)の使用が考えられます。燻煙剤は部屋全体に煙状の殺虫成分を拡散させるため、一時的に室内のコバエを激減させる効果が期待できます。しかし、これはあくまで一時的な駆除であり、コバエの発生源を取り除かない限り、数日後には再び発生する可能性が高い点に注意が必要です。燻煙剤を使用した後は、室内の換気をしっかりと行い、食品や食器類に薬剤が付着しないよう適切に処理しましょう。

専門の害虫駆除業者に依頼

最終的な解決策として、専門の害虫駆除業者への依頼が挙げられます。専門業者はコバエの種類を特定し、発生源を徹底的に調査する知識と技術を持っています。自力では特定できなかった発生場所や、手の届かない場所に潜む幼虫なども発見し、根本的な駆除を行うことが可能です。また、再発防止のための具体的な予防策についても専門的なアドバイスを受けることができます。

自力での対策に限界を感じた場合は、専門業者の力を借りるのも有効な手段です。確実にコバエを駆除し、快適な生活環境を取り戻すために、最適な方法を選びましょう。

生ごみのコバエ対策と予防策:まとめ

- コバエはわずかな匂いや湿気にも反応して発生する

- 侵入経路は窓の隙間、排水口、食品の持ち込みなどがある

- 生ごみの放置はコバエを引き寄せる大きな原因となる

- フタ付きのゴミ箱を使用し、しっかり密閉することが重要

- 生ごみはこまめに処理し、夏場は毎日捨てるのが理想

- 生ごみの水分をしっかり切ることで腐敗の進行を抑えられる

- 排水口やゴミ箱の清掃を定期的に行い、ヌメリを除去する

- 食品や調味料は密閉容器に入れ、常温保管を避ける

- シンク周りの掃除を徹底し、食べ残しやカスを放置しない

- 防虫ネットや隙間埋めグッズを活用し、コバエの侵入を防ぐ

- コバエ用スプレーやトラップを活用し、見つけ次第駆除する

- 燻煙剤を使用すると部屋全体のコバエを一時的に駆除できる

- 生ごみ処理機を活用すると、コバエの発生を大幅に抑えられる

- それでも減らない場合は、専門の害虫駆除業者への依頼も検討する

- 予防・駆除・清掃を組み合わせることで、コバエの発生を防げる